Поэт, издатель, критик и переводчик Дмитрий Кузьмин — одна из ключевых фигур современной русской литературы. Без его проекта «Вавилон», издательства «АРГО-РИСК» и журнала «Воздух» невозможно представить актуальную русскоязычную поэзию последних 30 лет. Будучи открытым геем и радикальным противником консерватизма как в поэзии, так и в жизни, Кузьмин в 2014 году переехал в Латвию, «чтобы не видеть в каждом встречном того, кто готов позвонить в гестапо». В эмиграции он изучает и переводит латышскую и украинскую поэзию, но и с русской тоже продолжает работать. Специально для «Холода» Денис Куренов поговорил с Дмитрием Кузьминым о том, как современная поэзия осмысляет войну, об отмене русской культуры, деколонизации и семейных ценностях, от которых он, состоя в гомосексуальном браке, не собирается отказываться.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Вы в 2014 году эмигрировали из Россию в Латвию — «чтобы не видеть в каждом встречном того, кто готов позвонить в гестапо». Вас удивило то, что произошло 24 февраля, или вы понимали, к чему все идет?

— И да, и нет. Я не сомневался ни в том, что кремлевский режим способен на любые преступления, ни в том, что народ-богоносец эти преступления съест и попросит еще. Я был уверен, что ситуация внутри России будет неуклонно ухудшаться. Но то, что происходит сейчас, не было запланировано: планировалось то же, что было в Грузии в 2008 году. После 2014-го я говорил в интервью Владимиру Рафеенко, ведущему прозаику Донбасса (который теперь в Киеве и перешел на украинский), что никого в Москве не интересуют Донбасс и Крым как таковые, это иллюзия, — интересуют только способы заморозить саму Россию, парализовать внутри нее любое культурно-политическое движение, и маленькая война — просто один из таких способов. Думаю, что и 24 февраля они имели в виду именно это.

Но система не умеет давать задний ход, а масштабы жертв и разрушений ее совершенно не волнуют. Возможности адаптации российского государства и российской народной массы к большой кровавой войне превзошли мои ожидания. Но эта адаптация, надо понимать, осуществляется не только и не столько энтузиастами самой войны, сколько крепкими профессионалами, честно делающими свою работу и находящими для этого моральный резон: война войной, но нельзя же, чтобы метро не ходило и пенсионеры голодали. Притом что если бы метро встало, а пенсионерам стало бы нечего есть, то вероятность скорейшего окончания войны существенно бы выросла.

Эмиграция до некоторой степени снижает остроту этой этической дилеммы применительно к самому себе, но не до конца. Война войной, но нельзя же, чтобы поэтические сборники не выходили. Но если перестанут выходить поэтические сборники, то (в отличие от метро и много чего еще) к окончанию войны нас это не приблизит. И все же, и все же.

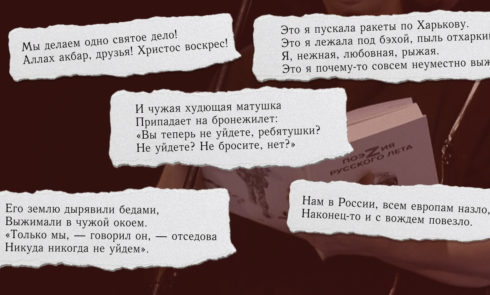

Одно из главных событий в российской поэзии последних полутора лет — антивоенный сборник Издательства Ивана Лимбаха «Поэзия последнего времени». Вы написали о нем большую статью на «Радио Свобода». Попрошу еще отдельно прокомментировать ее для наших читателей. Правильно ли сделать из вашей статьи такой вывод: сейчас в России поэзия бессильна и не может найти подходящих слов для осмысления происходящей катастрофы, но вместе с этим и игнорировать опыт войны невозможно, поэтому ей остается только одно — выживать?

— Вы можете сделать из этой статьи и такой вывод. Но это не единственный возможный вывод, поэтому давайте я акцентирую альтернативные. Прежде всего, поэзия бессильна везде: она не останавливает войн. В нескольких сетевых дискуссиях от нескольких украинских коллег я слышал: ваша поэзия ничем этому не помешала, вы не справились. Назовите мне, где и когда поэзия справилась и помешала.

Если сузить и говорить про возможность справиться с осмыслением событий, а не с самими событиями, то в анамнезе у русской поэзии попытки справиться с российско-чеченской войной, с российско-грузинской войной, с эффективной работой газовых камер путинской стабильности (и это я уж не упоминаю про справиться с 1937 годом, с ленинградской блокадой и так далее).

По каждому из этих вопросов мне есть какие стихи и каких авторов вам назвать. Проблема в том, что русская поэзия по обстоятельствам российской истории так много говорила и говорит про то, что «власть отвратительна, как руки брадобрея», про «опыт борьбы с удушьем», про то, что «это я не спасла ни Варшаву тогда и ни Прагу потом», про то, что «они опять за свой Афганистан», про то, что «же не кагебе ву па», и так далее и так далее, что грянул новый Освенцим, а у нас поэзия после Освенцима вот уж 70 лет как.

И это, понимаете, сложность другого типа: если вы всё делали неправильно и получили ужасный результат, то вы можете осмыслить произошедшее и попробовать дальше делать правильно, а если вы всё делали правильно, но проиграли, потому что у вас не хватило ресурса (потому что ваша замечательная поэзия, срывающая все и всяческие маски, выходила тиражом 300 экземпляров и в краткосрочной перспективе поэтому оказывала исчезающе малое влияние на общественные процессы — а как так вышло, это я могу вам рассказать), то тогда что? Что вам делать дальше? Или ничего, или то же самое, но оба варианта вызывают когнитивный диссонанс (см. предыдущий ответ: что же, война войной, а мы и дальше будем, как прежде, заниматься нашей прекрасной поэзией?).

Есть еще, впрочем, идея, что русская культура должна заняться внутренней деколонизацией. Но она (идея) при ближайшем рассмотрении сводится к необходимости сказать мертвым классикам «ай-яй-яй». А это задача для других субъектов и референтных групп: конечно, кто-то должен рассказать тетенькам-учительницам, компостирующим школоте мозги великой русской литературой, что Пушкин, Лермонтов и Толстой — имперские шовинисты. Ну то есть это лежащий на поверхности факт, не требующий долгих разысканий, хотя местами есть интересные нюансы. Но русские классики не то чтобы чем-то сильно отличились супротив иностранных, да и в целом у них там в позапрошлом веке нравы были так себе, оно не одной имперскости касается. Кстати, про то, что с самих классиков и с их персонажей не стоит брать пример в области отношений между мужчинами и женщинами, тетеньки-учительницы тоже не в курсе, а надо бы. Но современная поэзия — она-то как раз про исследование, а не про прямое воздействие на неокрепшие умы.

Гипотетически, конечно, этот новый вызов мог бы спровоцировать возвращение в русские стихи исторического материала. Может быть, теперь уже языковой свободы, навыка открытых структур и неоднозначной субъектности хватит русским поэтам для того, чтобы вернуть в актуальное смысловое поле сибирские колониальные войны, скажем, или приходские школы в балтийских губерниях XIX столетия, где латышским и эстонским детям за разговоры между собой на родном языке вешали на шею специальные позорные доски (у нас тут в Латвии есть в музеях). Ничего невозможного в таком повороте событий нет, более или менее недавно готовность современной русской поэзии к работе с историей успешно испытывали [поэты] Сергей Завьялов и Александр Авербух — второй из них тоже, впрочем, уже заявил печатно, что с русским языком расстается. Однако все это не для всякого поэта перспектива — и она-то как раз, кажется, требует абстрагироваться от ракетных обстрелов, идущих прямо сейчас.

Я бы скорее ставил не на деколонизацию письма, а на деколонизацию литературной жизни, на пропаганду не только украинской, но и беларусской, грузинской, латышской, казахской поэзий. Не говоря уже про якутскую или татарскую — но тут проблема в том, что для этого деколонизационные процессы должны сперва пройти у самих татар и якутов, в их культурах, что вряд ли возможно без очень существенных политических перемен.

А про игнорирование опыта войны речь, конечно, не идет — но каков опыт войны у поэтов из России? Бомбить их не бомбят, на фронт за правое дело не шлют (от поэтов в целом мало толку на фронте, но по меньшей мере четверо значительных украинских поэтов или воюют, или волонтерят практически на передовой), за неправое, слава богу, тоже. В лучшем случае они помогают беженцам (об этом стихи уже есть) и переводят деньги (это не выглядит как плодотворная тема). Поэтому личный опыт войны у поэтов из России — это опыт отчаяния и тупика. А обращение к чужому опыту сопряжено с этическими проблемами, потому что и те, кого бомбят, и те, кто воюет за правое дело, по логике вещей должны говорить сегодня голосами поэтов из Украины, а не поэтов из России.

В русской прозе — и в бульварной, и в более серьезной — последние 10 лет были отчетливо слышны ультраконсервативные и антиукраинские голоса. В бульварной литературе это «патриотическая» фантастика, в серьезной — омоновский реализм Прилепина и имперский галлюциноз Проханова, увенчанные престижными литературными премиями. А что насчет поэзии?

— Как вы понимаете, ответ зависит от определения понятий: что такое «более серьезный»? В моей системе координат Проханов и Прилепин — бессмысленная и никчемная паралитература, не имеющая никакой художественной ценности. Тогда возникает вопрос о том, для кого престижны те престижные литературные премии и другие институции, которые годами вздували эту пургу.

Не устаю напоминать, что реанимация Проханова в качестве будто бы актуальной культурной фигуры была спецпроектом интеллектуалов из издательства Ad Marginem и разных примкнувших к ним лиц. После того как в «лихие 1990-е» ввиду торжества проклятых либералов он оказался в совершенном забвении. Они всё про это, с позволения сказать, письмо прекрасно понимали, но уж очень хотелось остренького, скандальненького, медийненького. А заодно и вообще выскочить за пределы литературного поля и поторговать впрямую на рынке идей, таргетируя продукт как на заскучавшую молодежь, так и на потерявших ориентиры сотрудников кремлевской администрации. А уж дальше был «Национальный бестселлер» — лопнувший прыщ циклопического комплекса неполноценности ныне покойного [литературного критика и переводчика Виктора] Топорова — и разные другие приключения.

История Прилепина чуть более поздняя и иная, растущая тоже из комплекса неполноценности, но не персонального, а сословного — совковых интеллигентов а-ля Васисуалий Лоханкин (герой романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок», пятистопным ямбом рассуждающий об интеллигенции. — Прим. «Холода»), не изживших в себе устаревшее к концу позапрошлого века раболепие перед сермяжным, посконным и домотканым. Да, потом, как водится, настал переломный момент, когда все эти глиняные писатели вышли из-под контроля создателей феномена и выразили некую самостоятельную тенденцию. Но изначально история была про другое: про безответственные игры в плохо понятый постмодернизм и про гнилое наследие условно прогрессистской фракции советского официоза.

Мне кажется важным отдавать себе в этом отчет, потому что тогда становится яснее история в целом, не за 10 лет, а за 35: история великой русской независимой неподцензурной литературы 1950–80-х, которая выиграла (и в позднесоветские, и в постсоветские времена) борьбу за обновление способов письма, проблемного поля, конфигураций субъекта и разную прочую собственно литературную штуковину, но проиграла борьбу за власть, за материальный и медийный ресурс, поделенные наиболее оборотистыми людьми из советского прошлого и пришлыми технократами (можно долго разбирать конкретные примеры, но не будем тратить время).

И это в точности соответствует тому, что произошло в российской политике с представителями антисоветского сопротивления 1950–80-х — диссидентами и их наследниками. Вот как Новодворская должна была возглавлять одну из влиятельнейших парламентских фракций, а она осталась смешной чудачкой на обочине каких-то мало кому интересных протестных завихрений (а теперь чего ж посыпать голову пеплом, понимая, насколько ее политическое видение было точным и верным), точно так же «престижной литературной премией» должна была быть (для всех, а не только для того узкого круга, к которому я принадлежу) премия Андрея Белого. А вместо этого в фокусе относительно широкого внимания оказывается идиотский цирк с конями под названием «Большая книга», потому что в него залиты деньги Вексельберга или кого бишь там. То есть я хочу сказать, что в русской литературе точно так же, как и в российской политике, весь этот фашистский и милитаристский поворот — следствие, а не причина, результат ошибок и преступлений, совершенных значительно раньше.

А что все-таки насчет поэзии?

— В поэзии всего этого отстоя было значительно меньше, потому что поэзия сложнее монетизируется и потому что для традиционных литературных институций, унаследованных от советской эпохи, поэзия оставалась второстепенной сферой приложения сил. То есть, разумеется, на некотором низовом местном уровне, в областных отделениях разных писательских союзов, на сайте «Стихи.ру» (который теперь тоже брендируется как один из писательских союзов) — там все было в наличии, и для каких-то будущих культурологов это благодатный материал. Но в основных «толстых журналах» пределом идейного консерватизма в поэтической области были писанные розовой водичкой высокоморальные стишки поэтессы-попадьи Олеси Николаевой и ламентации старичка [Александра] Кушнера (какой славный поэт он был полвека назад!) о том, что мир в целом испортился. На противоположном фланге, впрочем, был в виде исключения популярный поэт-фашист Всеволод Емелин, но, в отличие от Прилепина с Прохановым, не по убеждениям, а токмо ради карьеры, так что теперь приужахнулся и выступает за все хорошее в «Новой газете».

Однако в масштабе всей русской поэзии это, в общем, плюс-минус ничто. И самое характерное тут — судьба поэта Игоря Караулова, который с первых военных дней взялся претендовать на роль главной звезды военно-патриотического тренда и главного бенефициара предполагаемого передела символического капитала. В середине 2010-х он, если помните, внезапно оказался одним из колумнистов «Известий» (в тот недолгий, но блестящий период, когда этому изданию разрешили, задрав штаны, бежать впереди кремлевского паровоза), и это вполне однозначным образом вскрыло его политические позиции. Но в стихах-то у него вплоть до конца февраля 2022 года не было ровно ничего подобного: напротив, одна из последних его предвоенных книг, которую я рецензировал, чуть менее чем полностью состояла из стихов о том, какой он несчастный, непонятый и затравленный литературным сообществом.

Теперешние стихи Караулова совсем другие, случилось опрощение, поскольку встала прикладная задача — завоевывать прежде недоступную национал-патриотическую аудиторию, знать не знающую этих ваших постмодернистских тонкостей, — но судя по тому, что самым резонансным выступлением поэта так и осталось заявление о том, что по итогам гастрольного турне поэтов-фашистов ему заплатили не сколько по смете, а существенно меньше, задача пока решена не до конца.

Вообще же я, может быть, кого-то забыл или не заметил, но сообщество актуальной поэзии, то есть настоящей, то есть наследников вышеозначенной великой независимой традиции, потеряло за последние полтора года на почве зигования буквально двух авторов, наверное, которых действительно жалко, — Ростислава Амелина и Свету Литвак. В обоих случаях по одной и той же причине: из-за болезненно-маниакального «вы вот меня, коллеги, не ценили, не облизывали, величия моего не признавали, так вот же вам шиш». А, да, еще [Дмитрий] Воденников, но он уже до этого полтора десятилетия как был поэтический труп. Ну, на несколько сотен значимых имен это потери не выше статистической погрешности.

Отвечает Дмитрий Кузьмин:

— А вот это как раз довольно непростой вопрос. И он тоже требует сперва отойти на некоторую дистанцию. Дело в том, что в неподцензурной русской поэзии выработалась на необходимости оттолкнуться от советского официоза некоторая этика, унаследованная и поколениями ее преемников, начиная с моего поколения.

Один из центральных пунктов этой этики — писать только о том, что касается лично тебя, во что отливается твой и только твой собственный опыт (потому что идея советской культуры в целом была обратная: литератор должен писать про то, про что надо). И в этой смысловой рамке то, что эта тема была для поэтов важна, еще не означало возможности по ней написать. Такая возможность была только у тех, через кого эта тема прошла непосредственно. А это, естественно, по большей части авторы, так или иначе лично связанные с Украиной.

Под моей латвийской издательской маркой Literature Without Borders в 2018 году вышел сборник стихов Марии Галиной «Четыре года времени» — он целиком про это, потому что Галина родом из Одессы. В своей следующей книге стихов она поставила последнюю точку в феврале 2022-го, этот файл лежит у меня и ждет своего часа. А в январе Мария Галина бросила жизнь в Москве и работу в «Новом мире» (тому и другому многие годы) и вместе с мужем, поэтом и переводчиком Аркадием Штыпелем, на перекладных пробралась через границу, чтобы встретить войну с той стороны, на которой ее сердце. Но книга 2018 года написана автором, который об этом еще не знает: один из ее главных и сильнейших мотивов — невозможность быть вместе с теми, кого убивают и кто борется за свою свободу.

Другой важнейший поэт в этом развороте темы — Елена Фанайлова. В 2014 году я напечатал в «Воздухе» ее диптих «Моя украинская семья»: обе бабки были со Слобожанщины, где русское и украинское так переплетены, что не разделить (было). Связь Фанайловой с Украиной, впрочем, не только в этом, но она это все в стихах подробно объясняет, незачем пересказывать. Книги у Фанайловой не выходили с довоенного времени, но в соцсетях и на разных сайтах она публикует кусками бесконечный цикл военных стихов «Троя vs Лисистрата». Это не стихи о том, как воевали в Донбассе — или, вернее, эта война в них тоже есть, но наложенная на Троянскую и Фиванскую, а также на войну начала 1990-х на руинах бывшей Югославии. Но сами стихи — о мире, который этой войной (этими войнами) изуродован, о людях, которые, несмотря на это, пытаются что-то спасти и что-то сделать правильно. Ну и да, о бессилии, отчаянии и надежде.

Ну и самое очевидное: преимущественное право сказать русскими стихами об Украине было и остается у русских (пишущих по-русски) поэтах из Украины. В 2016 году в «Новом литературном обозрении» вышла книга стихов уже покойного теперь харьковского поэта старшего поколения Ильи Риссенберга «ИноМир. Растяжка» — она вся о войне: о том, как человек (пожилой и чрезвычайно штатский) чувствует себя частицей сражающейся страны. Это довольно сложные стихи, со всяким навороченным словотворчеством, с сильным проникновением украинского языка в русский, и вот это внутреннее противоречие между ясным, прозрачным и страстным гражданским чувством и изощренным интеллектуализмом его выражения производит, на мой вкус, ошеломительное впечатление.

Совершенный контраст этому — первый сборник крымского поэта Ярослава Голованя «Легкая неподвижность страха», который вышел под моей московской издательской маркой «АРГО-РИСК» в 2020-м: это тихая и простая, эмоционально сдержанная, но по-своему бесстрашная и полная отчаяния хроника повседневной жизни под оккупацией.

Ну и много чего еще там было — драматичного совершенно по-разному, в том числе и довольно жесткого, свободного от всякой идеализации, по отношению к самой Украине — как, например, в сборнике «Рано заниматься любовью» — первой книге Фридриха Чернышева, изданной в 2021-м петербургским «Порядком слов» (притом что автор был беженец из Донецка, осевший тогда в Киеве): книга вообще совсем про другое, но воздух-то в ней военный.

А для тех в русской поэзии, кто своего собственного, прямого касательства к той первой фазе российско-украинской войны не имел, решением было скорее дать слово другим, чем высказаться самому. Поэтому, когда в 2016 году мы выпускали под той же латвийской маркой книгу избранных стихотворений Сергея Жадана «Все зависит только от нас», в этом участвовали девять переводчиков, от Полины Барсковой до Алексея Цветкова: это виделось как общее дело, не только чисто литературная задача дать по-русски полное представление о центральной, системообразующей фигуре современной украинской поэзии, но и жест гражданской солидарности.

И с украинской стороны это видели так же, свидетельством тому — совместные поэтические проекты: Киевская неделя поэзии, на которую приезжали русские поэты в 2016 году, московско-харьковский двуязычный поэтический журнал «Парадигма», львовский интернет-проект «Солонеба», публиковавший стихи и переводы на украинском и русском… Теперь, после начала большой войны на уничтожение, всё по-другому и, в частности, русская поэзия Украины оказалась почти полностью уничтожена: люди не хотят больше писать на этом языке. Однако мы помним, что сказал Пауль Целан о письме на немецком после Холокоста («Да, язык — наперекор всему — уцелел. Однако ему пришлось пройти через собственную беспомощность, пройти через чудовищную немоту, пройти через бесконечные потемки речи, несущей смерть. Он миновал их и не нашел слов для всего случившегося, но он через него прошел. Прошел — и мог теперь снова явиться на свет, “обогащенный” пройденным». — Прим. «Холода»), так что на каком языке будут в итоге главные стихи о Мариуполе, нам еще предстоит увидеть. Но, конечно, их напишут не в России.

Вы — знаток украинской поэзии, писали о ней статьи, переводили ее на русский язык. Как в свою очередь на нее повлиял 2014 год?

— Как и на русскую — не так, как 2022-й. Но я об этом написал в 2019 году и лучше отошлю к той своей статье. В ней есть необходимый для понимания контекст, который в двух словах не перескажешь. Однако теперь, после того как в последние полтора года украинская поэзия показала всю мощь своего голоса в непосредственном высказывании о войне и смерти (прежде всего, что характерно, женским голосом), это требует нового обдумывания. Но тут есть некая этическая сложность, и я бы хотел уступить право первоначального осмысления этой темы украинским коллегам.

Вы считаете, что Z-поэзия в большинстве своем чудовищно низкого качества. Но все-таки — есть ли хоть какие-то голоса, которые можно выделить с точки зрения художественности? И если нет, то почему среди тех, кто поддерживает российское вторжение, нет не то что своего Эзры Паунда (американский поэт, один из основоположников модернистской литературы, поддержавший Муссолини и Гитлера. — Прим. «Холода»), но даже Генриха Анакера (немецкий поэт швейцарского происхождения, прославлявший нацизм и военные действия гитлеровской Германии. — Прим. «Холода»)?

— Тут дело в том, что казенная идеология крайне невнятна и вызывает весьма незначительный интерес у народных масс. Поэтому сварганить из этого удобоваримую восторженную попсу в духе Анакера было бы сложно — в первую очередь за отсутствием потребителя. Ближайшим аналогом немецкого стихотворного официоза 1930–40-х является поэтесса Анна Долгарева, про которую теперь аж целый журнал «Вопросы литературы» публикует восторженные статьи (но это как раз неудивительно, столь страстная борьба с проклятым постмодернизмом и должна была так закончиться). Однако это, в сущности, такая ПолоZкова с буквой Z: умелая эксплуатация эмоциональных шаблонов для тешащихся своей продвинутостью менеджеров, страшно далекая от народа. С учетом вытеснения вербального мультимедиальным вместо Анакера у народа теперь певец Shaman.

Ну и с новым Паундом та же история: крупный художник может очароваться злом, но у зла для этого должен же быть какой-то размах, какая-то позитивная программа. И потом — это же не после начала военных действий должно начинаться, а до: нормальный тоталитаризм сперва выстраивает себе красивый фасад и сортирует свой человеческий ресурс, а уж потом пускает танки. Ну и в путинской России как могли, так и выстраивали: вместо Паунда у них был Жерар Депардье. Но и тот, как известно, сплыл.

«Отмена русской культуры» — не только риторическое клише кремлевской пропаганды, но и тема дискуссий в том же фейсбуке. Вы как человек, живущий в Латвии, и создатель проекта «Литература без границ» что думаете об этом?

— Давайте опять начнем с определения понятий. «Отмена» — плохой перевод для английского cancel: что называется, взято первое значение по словарю. Cancelling — это не отмена, а исключение, кого-то или чего-то — откуда-то. Эта неточность перевода, мне кажется, отчасти ответственна за разные недопонимания. Вот когда где-то случилось пару раз, что на фоне войны из репертуара оркестра убрали Чайковского и Рахманинова, то тут можно говорить про попытку отмены: чтоб не было русской культуры вообще, никакой, ни в каком виде. Но такого в мире было два-три случайных взбрыка. С современными же русскими/российскими авторами (еще про понятия: мы же понимаем, что почти во всех языках, кроме русского, и в том числе в украинском, «русский» и «российский» — одно и то же слово? так что не надо удивляться, что всем, кроме нас самих, это различение дается не без труда) надо смотреть, кого исключают и откуда.

С одной стороны, есть требование украинских деятелей культуры не включать их в одни программы с российскими. Исходно это требование относилось к тому, чтобы не встречаться на одной сцене, не вступать в коммуникацию. Оно возникло на фоне нескольких неприятных прецедентов и вполне оправданно: и потому, что такое соседство неизбежно создавало бы у аудитории (зарубежной и, в общем, не до конца понимающей, что происходит) впечатление некоторого равноправия воюющих сторон, и потому, что для людей, на которых летят ракеты, у которых гибнут близкие, это может быть тяжело и мучительно.

Одновременно возникло движение за то, чтобы те деятели искусства, которые с удовольствием поддерживали режим и вкладывались в пиар-кампании российских властей внутри страны и за ее пределами, понесли свою долю ответственности за то, до чего этот режим доигрался, — честно говоря, тоже против этого совершенно нечего возразить.

В-третьих, украинские коллеги сформулировали важную проблему: Россия с ее историей и культурой до сих пор практически полностью заслоняла для мирового наблюдателя истории и культуры стран и народов, которые были ею колонизированы. Вот свежий и совершенно анекдотический пример: в США сейчас перевели и издали ряд замечательных книг из Украины — и в том числе книгу Станислава Асеева о том, как ДНРовские бандиты три года держали его в тамошнем концлагере (по страшной иронии судьбы расположенном на территории бывшего крутейшего центра современного искусства в Донецке). И эта книга добралась до высоких позиций в списке бестселлеров «Амазона» — но в какой номинации? В номинации «Русская и советская литература», потому что именно туда попадает литература всех постсоветских стран.

Сходным образом на кафедрах славистики в большинстве университетов мира преподают и занимаются научной работой по большей части специалисты по России и русскому; до последнего времени практически не существовало переводчиков с украинского на другие языки (кроме людей с собственными украинскими корнями), и примерно то же можно сказать о большинстве других стран бывшего СССР. Деколонизация, говорят в Украине в связи с этим, должна включать в себя и компенсацию вот этого дисбаланса — исторически обусловленного не только собственным масштабом русской культуры, но и подавлением в империи малых культур и разной прочей геополитикой, а главное — не отвечающего сегодняшней реальности. И в ходе вот этой компенсации русская культура должна несколько подвинуться. Отчасти это происходит и само собой, потому что те, кто сегодня на Западе учится переводить с украинского и исследовать украинскую культуру, — это почти всегда те, кто вчера переводил и исследовал русскую.

Значит, еще раз: все эти три истории совершенно честные и справедливые, даже если они кого-то персонально задевают. Но идет война, у всех стресс, позиции неизбежно радикализируются, три разные проблемы и задачи сливаются и путаются — и возникают эксцессы, в которых уже нет ни логики, ни пользы. Вроде отмены выступления Линор Горалик на фестивале в Тарту по жалобе украинских участниц (которые должны были выступать совсем в другом месте и на другом мероприятии) — притом что Горалик — гражданка Израиля, родилась в Украине и с началом полномасштабной войны создала два из самых значительных русских антивоенных проектов: сайт ROAR и подкаст для подростков «Новости-26», за что теперь объявлена в России «иностранным агентом».

У меня был аналогичный опыт в Латвии: был запланирован вечер украинской поэзии, в ходе которого русские и латышские поэты должны были читать переводы с украинского (по согласованию с украинскими авторами, естественно), но нашлась латышская дама с истинно латышской фамилией Полякова, которая устроила скандал, — и чтения пришлось отменить. Такого рода неприятные эпизоды возникают и будут возникать, потому что, повторю, когда идет война, невозможно ожидать от всех взвешенной и выверенной позиции: люди дают волю эмоциям, рациональные обоснования которых, приисканные задним числом, малоубедительны и явно не были действительной причиной. И если это исходит от украинцев, то мы обязаны отнестись к этому с пониманием и при возможности уступить. Это для спортсмена неучастие в чемпионате — личная трагедия, а культура может подождать.

А главное — на те или иные попытки исключения русской культуры из каких-то международных проектов нужно смотреть в контексте того тотального исключения действительной русской культуры из государственных (прежде всего образовательных) программ и публичного поля, которое происходит в России. Сегодня, как и 100 лет назад, как и 200 лет назад, у российской власти есть по поводу русской культуры две основных стратегии: удушение и кастрация. По сравнению с этим любые затруднения русской культуры на мировой арене — булавочные уколы, о которых и говорить нечего.

Вы уже многие годы переводите стихи украинских поэтов на русский язык. Переводили ли вы что-нибудь после 24 февраля? И как быть с проблемой, что для многих украинцев перевод на русский язык — это перевод на язык агрессора?

— Я уже напоминал, да и у вас было в вопросе, что война началась в 2014 году, а не в 2022-м. И, несмотря на это, все или почти все хорошо понимали, кто враг, а кто друг, и какая тут связь с языком. Я на русском языке со стихами выступал на фестивале в Тернополе, у меня там книжка вышла в переводе на украинский. И после 24 февраля тоже для украинских коллег не превратился в тыкву.

В августе 2022 года мы провели в Риге небольшой поэтический фестиваль, на который поэтессы Олеся Мамчич и Анна Малигон смогли приехать, а один из основоположников современной украинской поэзии Юрий Тарнавский выступил по видеосвязи (должен был выступить еще Игорь Митров, прямо с фронта, но у него в тот вечер как раз начались бои). Понятно, что все это звучало по-русски в моих переводах, и в фейсбуке у себя я тоже вешал достаточно много — потому что, безусловно, русская читающая аудитория должна знать эти поэтические свидетельства о войне из первых рук. И ничего, кроме благодарности, от авторов не слышал.

Но потом я почти перестал это делать, заметив, что точно так же, в режиме реального времени, только в большем объеме, выкладывает в фейсбук свои переводы с украинского на русский поэт Станислав Бельский. Я не всегда согласен с его переводческими решениями, но дело в том, что он-то переводит в Киеве, иной раз прямо в бомбоубежище. И я посчитал, что конкурировать с ним мне в этих условиях этически невозможно. И отступил от этого решения только один раз, когда погибла под российским обстрелом замечательная украинская писательница Виктория Амелина, — выложив вместе с сообщением об этом перевод ее последнего стихотворения. И вот тут был скандал, разные неведомые мне лица прислали мне тонну сообщений насчет того, что я же ее и убил, а потом написала ее близкая подруга с просьбой убрать публикацию, потому что семье тяжело об этом думать. И я, естественно, убрал, потому что горе у людей прямо сейчас, а культура может подождать. То есть эмоции, в силу которых отношение к России у кого-то в Украине переносится и на русский язык, полностью понятны и требуют уважения.

Упомянутый мной выше Александр Авербух опубликовал данные опроса, который он провел среди поэтов Украины, раньше писавших по-русски, а теперь по большей части перешедших на украинский, — там много страшного сказано о русском языке. Но и поэт Бельский, который переводит с украинского в киевском бомбоубежище, — он тоже русский язык, и он тоже Украина. И перед лицом чудовищной трагедии и чудовищного преступления — да, возникают коллизии, которые невозможно разрешить прямо сейчас и которые предстоит как-то расхлебывать и сглаживать нескольким поколениям. Мировой опыт такого рода есть — но сперва должна закончиться война, и совершенно определенным образом.

На фоне военных действий в России в новую фазу входит борьба государства с ЛГБТК+. Вы всегда противостояли архаизму и мракобесию не только при помощи культуры, но и примером собственных жизненных практик. Можете ли вы рассказать, как вы определяете свою сексуальную ориентацию, какой формат отношений у вас с мужем?

— Действительно, получается так, что я один из очень немногих открытых геев среди мало-мальски публичных фигур русской культуры и российского общества. В последние годы, кроме того, я не без изумления обнаружил себя главным героем российской пропаганды, которая ведь пугает обывателя тем, что на проклятом Западе у детей вместо мамы и папы родитель №1 и родитель №2. И вот ведь что: так оно и есть! У моей дочери Евы Элеоноры есть родитель №1 и родитель №2 (и, вообще-то, есть еще родитель №3, только он с нами не живет), но нумеровать нас ей, конечно, незачем, а слово «папа» в детской речи быстро отпадает, если не несет смыслоразличительной нагрузки, поэтому «папа Дима» и «папа Митя» быстро превратились просто в «Диму» и «Митю». Отчего наше милое дитя совершенно не чувствует себя обделенным и ущемленным, потому что весь, так сказать, семейный функционал в ее распоряжении: и к кому идти за нежностью и лаской, и от кого получить выволочку за злоупотребление гаджетами.

Вот с сыном моим Винсентом Аврелием будет более сложная история, потому что там такая же многофигурная композиция, но еще со смесью трех языков — русского, латышского и английского. Но он у нас еще младенец, будем разбираться.

Так что когда мрачная сволота, управляющая Россией, тщится защитить от меня семейные ценности — это хрен ей: семейные ценности я не отдам, мне они дороги самому. Но есть большая разница между ценностью и догмой: ценность — живая, как сад, выращенный тут в Латвии моим супругом, в этом саду все время что-то меняется, одно зацветает, другое отцветает, и тут прекрасны изменчивость и разнообразие, без которых это уже не сад, а плантация.

Семья как социальный институт жизнеспособна именно потому, что она может быть изменчива и разнообразна. Впрочем, это к любому социальному институту относится, включая поэзию. И в свете этого понятно, что как раз категорию сексуальной ориентации я не люблю, пользуюсь ею вынужденно и с гораздо большей охотой определял бы себя не как гея, а как квира — человека свободного, способного любить того, кого хочется любить, не придавая значения привычному набору оппозиций (кошка или собака, чай или кофе, Пастернак или Мандельштам, мужчина или женщина). А то, что в моем случае это обычно юноши, а не девушки, мне-то как раз видится обстоятельством глубоко непринципиальным, хоть я и понимаю, чем это мое предпочтение обусловлено (спойлер: не генетически).

Но, к сожалению, мировая квир-революция несколько забуксовала, активизм последней волны развернулся в ином направлении: не против оппозиций и классификаций, а, наоборот, за умножение оппозиций и квалификаций, дробление на группы, каждая из которых формулирует свой собственный запрос по отстаиванию своих прав. Мне этот разворот кажется стратегически ошибочным — примерно потому же, почему в поэзии я всегда ратовал за единое широкое поле, от [Геннадия] Айги до [Дмитрия] Пригова и от [Ольги] Седаковой до [Аркадия] Драгомощенко, вместо кустовой организации пространства, при которой подобное тянется к подобному. Но решительных выводов на эту тему я поостерегусь, потому что о довольно масштабных социокультурных переменах трудно судить на таких коротких временных дистанциях.