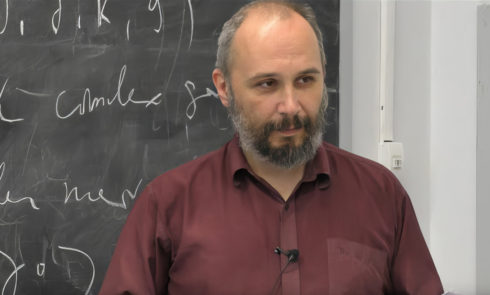

Анатолий Осмоловский — один из самых известных современных художников России и «крестный папа» российского акционизма. Он начал свою художественную деятельность в конце 1980-х, а в 1991 году в составе движения Э.Т.И провел знаменитую акцию на Красной площади, где они телами изобразили слово «хуй». Осмоловский повлиял на арт-группу «Война», Pussy Riot и Петра Павленского. Последние годы он преподавал в институте «База», созданном им вместе с режиссеркой фильма «Зеленый слоник» Светланой Басковой.

12 марта в России прошли массовые обыски у художников и активистов. Следственные действия, по данным журналистов, были связаны с уголовным делом в отношении Петра Верзилова. Силовики пришли и в студию Осмоловского, изъяли технику, а потом увезли его на допрос, где следователи спрашивали у Осмоловского про «Базу» и Верзилова. После этого художник уехал из России. Константин Шавловский поговорил с Осмоловским о том, готовится ли в стране большое «дело художников», может ли искусство противостоять репрессиям и войне и как интеллектуалы 1990-х невольно приблизили и то, и другое.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

С чем вы связываете обыски, которые прошли у вас и у многих других художников накануне выборов?

— Говорили, что это акция устрашения. Непонятно только, куда еще и кого еще надо устрашать. Я считаю, что было желание сделать что-то типа «дела художников», но после теракта в «Крокус Сити» эта идея была отложена в долгий ящик. Какое может быть дело художников на фоне страшнейшего теракта?

Кстати, достаточно симптоматично, что эти два события почти совпали. ФСБ по своей давней кгбшной привычке тратит ресурсы в пустоту. Представляете сколько ресурсов было задействовано на обыски у 26 художников, если к каждому вломились 10–12 человек? А в «Крокус Сити» стоял один охранник частной фирмы (точное количество охранников, работавших в «Крокусе» в день теракта, неизвестно. Владелец здания Араз Агаларов заявил об одном убитом и одном раненом сотрудниках ЧОП. — Прим. «Холода»).

Почему власть вообще обращает внимание на художественные перформансы, делая биографию тем, кого она пытается уничтожить?

— Это не вполне корректный вопрос, тут какая-то неуместная отсылка к Бродскому («Какую биографию делают нашему рыжему!» — сказала Анна Ахматова в разгар травли Иосифа Бродского. — Прим. «Холода») — на фоне сотен уголовных дел и реальных сроков от пяти лет говорить о «биографии» очень странно. Силовая машина уничтожает. Она «делает биографию», только если ломается или бьет не туда. Власти сейчас стали в принципе тотально нетерпимыми ко всему, что не с ними и не за них. А современное искусство — это всегда про попытку выделиться, создать какую-то разницу. Художники всегда занимаются тем, что создают непонятное. Может быть, провокативное. И всем этим заниматься в России сейчас невозможно и опасно.

Если это так опасно, почему вы два года оставались в России? У вас были какие-то надежды?

— Была некоторая иллюзия того, что в воюющей стране возможна утопия андеграунда. И я видел, как буквально на наших глазах в Москве 2022–2023 годов возникает этот андеграунд, открываются нон-профитные пространства. Когда выставляться в государственных и олигархических институциях стало невозможно, молодые художники стали скидываются и снимать какие-то небольшие выставочные пространства, чтобы делать там полуподпольные выставки. Причем это целое движение: в Москве за это время возникло около 25 таких выставочных пространств. Это просто невероятный взрыв активности.

Вы уехали — что теперь будет с «БАЗОЙ» (образовательная программа и экспериментальная площадка для современных художников, созданная Анатолием Осмоловским и Светланой Басковой в 2011 году. Одна из важнейших арт-институций в Москве. — Прим. «Холода»)?

— Распускать институт мы не хотим. Ведем переговоры с разными художниками, которые могли бы взять на себя организацию учебного процесса в России. Актуальные лекции я сейчас читаю по зуму.

Где российскому художнику сегодня правильнее и важнее быть — в России или за ее пределами?

— Художник в принципе может находится в любом месте. Здесь вопрос об эффективности. Если в России невозможно находиться — надо уезжать. Но там же не только «невозможно» — там одновременно может быть и интересно. Мы вошли в состояние перманентной войны, поэтому разговоры в стиле «спасайся кто может» мне кажутся непродуктивными. По-моему, надо вводить эстетические категории в оценке ситуации, потому что моральные очень понятны и исчерпаны. Поэтому я говорю «интересно». Только это «интересно» в основном для молодых людей.

В российских сериалах, снятых по заказу силовых структур, таких как «Спящие» и «Клипот», галереи современного искусства становятся местом притяжения «врагов России». Почему именно к совриску власти приклеивают ярлык «врагов народа»?

— Режим в России демонстративно архаичен, и поэтому он ненавидит современность. Но тут ведь — насколько я понял, я эти сериалы не смотрел — даже не сами художники, а именно галереи современного искусства показываются как такие рассадники «опасного инакомыслия». Мне кажется, это связано с тем, что частные и независимые галереи пугают российские власти просто своей неподконтрольностью.

На современное российское искусство нападает не только российская власть. В зарубежном художественном сообществе звучат голоса о том, что в стране-агрессоре не может быть современного искусства, даже пытающегося осмыслить войну.

— Это фальшивая, на мой взгляд, дискуссия, и я был и остаюсь радикальным противником подобной позиции. Потому что, рассуждая в таком ключе, мы довольно быстро договоримся до того, что искусство невозможно в принципе. Потому что война — это одно из любимых развлечений человечества и на протяжении всей своей истории человечество все время воевало. Поэтому я был и остаюсь радикальным противником этого подхода, и более того, одну из своих миссий я вижу в том, чтобы утвердить, хотя это и очень сложно, что искусство обладает определенной автономией, своей субъектностью.

Разве на субъектность искусства кто-то нападает?

— Да, этим занимаются, например, украинские художники, когда требуют запретить выставляться художникам из России. Если искусство объявляется врагом, то в этот момент оно теряет свою субъектность. Потому что оно перестает быть автономным и становится частью политического торга, политической борьбы.

В 2008 году Анна Толстова писала в «Коммерсанте»: «Была в 1990-х такая бесшабашная банда во главе с поэтом-футуристом Осмоловским, все свои революционно-поэтические силы бросившая на создание новой художественной среды, точнее, тусовки, которая и стала их главным произведением. Но эта идея средового дизайна обесценилась в 2000-х, когда созданные более серьезными авторами тусовки вроде “Идущих вместе” и прочих “Наших” подхватили театрально-революционные приемы “Радека”». Вы согласны с тем, что фактически передали власти оружие политического перформанса, которым она не замедлила воспользоваться?

— Нет, не согласен. Конечно, те или иные методы или приемы, которые мы разрабатывали в 1990-х, были у нас кем только ни заимствованы. Просто художник всегда придумывает или актуализирует какие-то новые методы и приемы, которые становятся востребованы временем. Но что касается духа, то наш дух был абсолютно противоположен властному дискурсу. Основной идеей нашей тусовки 1990-х была эмансипация, борьба за свободу.

Немного странно, что вы боролись за свободу в 1990-е, когда общество не испытывало в ней недостатка, в отличие от нашего времени.

— Во-первых, за свободу надо бороться всегда. А во-вторых, мы тогда искали другие, высшие формы свободы. Например, мы критиковали институт представительства, то есть насквозь лживый выборный процесс. А что мы видим сейчас, когда маски сброшены? Кого представляют эти выбранные «депутаты»? Мы открывали улицу как общественное пространство — в 1987–1988 годах, как раз тогда я был «поэтом-футуристом». При советской власти ее просто не существовало — это был охраняемый объект. Кстати, как и сейчас.

Почему после довольно веселой и богатой традиции, в которой были Монастырский, Осмоловский, Кулик, Мавроматти, Бренер и «Новые тупые», российский акционизм к концу 2010-х выродился до яиц Павленского, прибитых к кремлевской брусчатке, и вульгарному цитированию Фуко в его же пресс-релизах?

— Кризис жанра — закономерная вещь. Я уже в 2001 году сказал, что время публичных перформансов закончилось, и связывал это с «непристойной образностью» и «массмедийной призывностью». Эти термины я заимствовал у Катрин Давид, кураторки 10-й Документы («documenta» — выставка современного искусства, проходящая каждые пять лет в Касселе, Германия. — Прим. «Холода») — очень важной выставки конца 1990-х. И я на эту тему сделал выставку-жест, смысл которой заключался в следующем.

После большой ярмарки в ЦДХ оставались боксы, которые отдавали художникам, и так проходила ежегодная выставка современного искусства, причем безо всяких кураторов. И на одной из таких после-ярмарочных выставок я создал целый ряд нонспектакулярных, как я называл их, произведений, которые были рассыпаны по всему пространству галереи. Зрители должны были ходить по выставочному залу и находить эти работы самостоятельно. Там, например, стояло обычное жестяное ведро для мытья пола с грязной водой, но у ведра было двойное дно, и оттуда звучал фрагмент трека Sex Pistols «No future for you». Едва-едва слышно: «No future, no future, no future for you».

Или другой объект: паркет, я у одной паркетины вздыбил кончик, работа называлась «Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов». Был вылепленный из жвачки символ RAF («Фрaкция Красной армии» — немецкая леворадикальная террористическая организация, действовавшая в 1970–1998 годах. — Прим. «Холода»). И все это было моим манифестарным отказом от скандальной публичности 1990-х. Я видел, что начинается кризис жанра, потому что средства массовой информации уже привыкли к подобного типа действиям и начинали вовсю использовать их.

Когда мы делали наши акции, СМИ еще не понимали, что это такое и как к этому относиться. Они вызывали замешательство, недоумение, поэтому они и оставались в поле искусства. А к началу 2000-х акционизм стал понятным и поэтому перестал быть современным искусством в определенном смысле.

То есть Павленский, «Война», Pussy Riot — это не современное искусство?

— Для Pussy Riot я все-таки делаю исключение.

А для «Войны» не делаете?

— Нет. Хотя я признаю эвристичность их акции с хуем на Литейном мосту. Но «повешенный гастарбайтер» (акция «Памяти декабристов») или «Менто-поп» — мне кажется, что это очень пошло и по-плохому тупо. Для Pussy Riot я делаю исключение, для их акций вплоть до посадки. Потому что, во-первых, это женская инициатива и женская энергия, которой не было в перформансах 1990-х. А во-вторых, конечно, вот эти их балаклавы — это то, что я называл «анархией цвета». Это цвет, выскочивший на улицу. И это цвет Малевича, они отсылают к малевическим образам.

Если присмотреться, то и платья у них подобраны под картины Малевича. В этом смысле это был очень хороший проект. Поэтому я к Pussy Riot так и отношусь — как к определенному ограниченному по времени проекту. Кроме того, в этом проекте изначально участвовали художницы, которые не засветились в массмедиа. А после того, как началось уголовное преследование, многое изменилось.

Осталась составляющая шоу-бизнеса и политики, а художественный вектор редуцировался. А Павленский — это уже жуткий кризис жанра. Напыщенный, позерский, без капли самоиронии персонаж. И вот буквально за несколько месяцев до отъезда меня приглашали принять участие в фильме «Редакции», который посвящен современному акционизму. Я отказался, а потом посмотрел этот фильм, в котором снято огромное количество новых активистов, чьих и фамилий-то я никогда не слышал даже. И это все какой-то кошмар.

А почему кошмар? Что глобально не так с современным акционизмом?

— Я считаю, что люди, которые говорят, что сейчас занимаются акционизмом, вообще не понимают, чем они занимаются. Наши акционистские практики были связаны в первую очередь с художественной традицией футуристов, сюрреалистов, дадаистов и так далее — вплоть до московского концептуализма. И в большинстве акций, которые мы делали, эстетический элемент был главным. А политическая, протестная и какая угодно еще составляющие были второстепенными, сопутствующими. Зачастую просто потому, что публичное действие само по себе приводит к какому-то скандалу и конфликту.

А у современных акционистов нет этого измерения вообще — у них есть социальная или политическая проблема, о которой они хотят рассказать, поэтому они пытаются привлечь внимание общества через медиа к этим проблемам с помощью каких-то нетривиальных действий и жестов. Это, может быть, неплохая активистская практика, но все это не имеет никакого отношения к искусству. А все, что не имеет отношения к искусству, меня не интересует. Для меня активизм — это слишком просто и не амбициозно.

Я читал вашу статью в «Художественном журнале» за 2017 год, где вы пишете: «Главным критерием успеха для нас в те годы было ПОЛНОПРАВНОЕ УЧАСТИЕ в общественно-политических процессах новой России. В это понятие мы вкладывали политическое содержание, а не прагматический расчет». Получается, художнику все-таки необходимо полноправное участие в политических процессах?

— Здесь нет никакого противоречия. Сюрреалисты же говорили, что они выступают за сюрреалистическую революцию. Они воспринимали себя как политическую силу, и мы тоже воспринимали дадаистическо-футуристическую позицию как политическое высказывание. Политическое и эстетическое были не разделены. Но в какой-то момент, когда началась жесткая политическая борьба… Вообще, вся идея уличного акционизма для меня закончилась кампанией «Против всех» в 1999–2000 годах.

На Мавзолее?

— Там было много и других акций, просто самая известная — на Мавзолее. Это была кампания «Против всех», потому что в то время в избирательных бюллетенях была такая графа, и можно было призывать голосовать «против всех». И мы организовали кампанию, которая продлилась недолго, потому что на нас наехали фсбшники. И вот когда мы столкнулись с серьезным давлением, передо мной встал выбор: мы идем дальше по пути политического действия или художественного? Произошло это разделение.

Все 1990-е годы этого разделения не было. И я для себя решил, что бессмысленно продолжать акционистские практики. Это был не страх перед властью, это было понимание, что метод перестает работать как художественное высказывание и политика выходит на первый план. Потенциал веселого сопротивления еще оставался, но в итоге все это закончилось тюрьмой для Pussy Riot. А мы же не можем оценивать художественный жест, когда люди садятся в тюрьму. [Российский философ Валерий] Подорога, кстати, верно сказал, что не должен перформанс доходить до непосредственного, физического взаимодействия с властью. Это ошибка.

Это ошибка художника или ошибка власти?

— Ошибка художника в первую очередь, но и, конечно, власти во вторую. Во вторую — потому что только продвинутая власть может понимать такой тонкий инструмент, как публичные перформансы, и уметь их использовать в своих целях.

Каким тогда может быть политическое искусство сегодня?

— Во-первых, любое искусство политично, потому что оно публично. Во-вторых, искусство может быть ангажировано той или иной стороной конфликта — это совершенно не закрытый путь. Просто это не мой путь. Нужно обладать необычайным чувством стиля, чтобы не скатиться в пропаганду. Мне кажется, что даже Хартфилду не во всех его антифашистских плакатах это удавалось (Джон Хартфилд — немецкий художник и фотограф, знаменитый своими плакатами против нацистского режима. — Прим. «Холода»). Искусство всегда должно оставаться сложным, что трудно, если ты выбираешь работать на пропаганду. Пропаганда упрощает.

Но в условиях войны сложность мира невозможно удержать, находясь на чьей-то стороне.

— Давайте вспомним, как поступили в свое время авангардисты. Я целую статью написал в свое время про Малевича и его «Черный квадрат». Он же был выставлен впервые в декабре 1915 года, когда уже полтора года шла война. А любая война приводит к упрощению. И «Черный квадрат» — это чистое упрощение, это радикальная редукция. И в этом смысле ответом на ситуацию войны может быть художественный жест такого типа. Я считаю, что победит то искусство, которое сможет по-новому описать весь этот ужас, который мы сейчас испытываем и в котором мы принимаем участие.

Как вы сейчас смотрите на эволюцию политических взглядов тех, с кем вы начинали в конце 1980-х — начале 1990-х?

— Кого вы имеете в виду?

Например, Авдея Тер-Оганяна (представитель московского акционизма, первый художник-политэмигрант в постсоветской России, вернувшийся в 2019 году, а в 2021-м организовавший выставку «Против Навального». — Прим. «Холода»).

— Печальная история. Но, понимаете, Авдей Тер-Оганян — корневой дадаист посмодернистского разлива. И в этом смысле показательна его выставка «Против Навального», которая состоялась в галерее «Пальто» в 2021 году, когда Навальный уже сидел в тюрьме. Он там собрал разные идиотские карикатуры, и, конечно, это вызвало скандал в сообществе, даже я сказал Авдею: «Ну как это можно вообще?» Но в то же самое время это был такой авангардистской, радикальный черный юмор, направленный не столько против Навального, сколько против устоявшегося интеллигентского консенсуса.

Но, кроме Тер-Оганяна, есть «Война», поддержавшая аннексию Крыма, есть Петр Верзилов, вступивший в ряды ВСУ, если мы считаем его художником…

— Нет, я не считаю его художником, честно говоря, вообще.

Хорошо, есть тот же Марат Гельман, поддерживавший Легион «Свобода России». Может ли деятель современного искусства занимать сторону в этой войне?

— Как и любой человек, безусловно, да. Только к искусству, скорее всего, это уже не будет иметь никакого отношения. Хотя и внутри пропагандистских дискурсов, повторюсь, может появиться искусство. Можно вспомнить комиксы Маяковского и Малевича, которые они делали во время Первой мировой, а потом и Гражданской войны.

Но тогда художники поддержали революцию, а сейчас за российско-украинской войной стоят две по большому счету консервативные идеологии — постсоветский имперский ресентимент и западный неолиберализм с не менее устаревшим концептом национального государства.

— И неолиберализм здесь берет на себя более-менее прогрессивную функцию, потому что та архаика, которая надвигается на Россию, — она просто средневековая. Впрочем, я думаю, что ошибочно неолиберализм сопрягать с национальным государством.

Вообще неолиберализм традиционно связывается с идеей глобализации. В 2000-е только и говорили об отмирании национальных государств. ЕС — это что такое? Национальные государства возникли на постоветском пространстве после развала СССР. И, конечно, это архаичный концепт. Более того, я считаю, что именно реактуализация этой архаики (от недостатка культуры и воображения) сделала неминуемым столкновение России и Украины. И неолиберализм поддерживает национальную украинскую архаику во многом вынужденно, просто из естественного чувства справедливости. И мы видим как поддерживает — без энтузиазма.

Человек может выбирать меньшее из двух зол, но может ли художник, делая подобный выбор, создавать революционные произведения искусства, находясь в пространстве политического компромисса?

— У меня нет ответа на этот вопрос, потому что я просто не вижу сейчас альтернативной силы, того места куда можно было бы отойти, перегруппироваться и учредить новое искусство. Но, возможно, художникам еще предстоит их создать — мы же не знаем, как поменяется ситуация через несколько лет.

Я, например, пристально наблюдал за возникновением фашизма в постсоветской России. Собственно говоря, все это началось, как я себе представляю, с Мамлеева и его Южинского кружка. Там эта магма зарождалась, и, собственно, Дугин оттуда и вышел, а в 1990-х он издавал журнал «Элементы», который можно было найти в районе Исторического музея, где была точка распространения правой литературы. И когда я раскрыл этот журнал, который, кстати, был по тем временам чрезвычайно качественно напечатан, он меня ужаснул. Я понял, что вот это — реальная альтернатива.

Альтернатива чему? Реформам 1990-х?

— Да, тому самому неолиберальному консенсусу, который сложился в России в 1990-е годы.

Почему альтернатива не пришла «слева» — из-за развала СССР и дискредитации коммунистической идеологии?

— Да, конечно. Мы пытались быть какой-то анархистско-левацкой альтернативой, но у этой альтернативы было недостаточно энергии. А у Дугина все шло как по маслу. Он же еще необычайно писучий графоман, тоннами пишет тексты, причем, несмотря на обилие сложной терминологии, очень нехитрые. В них, по сути, две мысли постулируются.

Первая: существует противостояние между цивилизацией суши и цивилизацией моря, то есть между атлантистами и евразийцами, и между ними идет бесконечная война. И вторая: кто враг и кто свой — определяет тот, кто первый об этом скажет. То есть тот, кто имеет право на слово, у кого есть сила для того, чтобы это слово навязать обществу, — тот и определяет, кто здесь свои, а кто враги. В принципе это манихейство или гностическая ересь, если определять его тексты христианскими терминами.

Но в 1990-е это все не казалось чем-то опасным. Был огромный идеологический спектр мнений, какие-то из них были в телевизоре, а какие-то вытеснены на периферию, как бабушки, продающие газету «Завтра», или парни, торгующие «Лимонкой».

— Мне казалось это все опасным с самого начала. Не газета «Завтра», которая до 1993 года называлась «День» и где были представлены разные, хотя и достаточно радикальные мнения, и не НБП (Национал-большевистская партия Эдуарда Лимонова. — Прим. «Холода»), потому что там тоже хватало людей с разными идеологическими платформами. А именно Дугинская идеология представлялась мне опасностью. Потому что фашизм — это возможность, еще не реализованная в России.

Эта карта шла на «новенького». А эта кристально ясная идеология ведет к войне. И в конечном итоге к апокалипсису, если войну понимать в ее тотальном смысле. Крайняя точка тотальной войны — обмен термоядерными ударами. Дугин об этом прямо пишет и призывает к этому.

В межеумочное время, в 2000-е, все вообще казалось не таким однозначным. Ad Marginem издавал Прилепина и биографию Проханова, а вы, например, могли позволить себе поехать на Селигер, куда и Дугин, собственно, приезжал. Вы до сих пор считаете, что в этой поездке не было ничего криминального? Нет ли у вас ощущения, что власти вас просто использовали?

— Сколько вообще можно про этот Селигер? Это скучно и неинтересно, а на фоне войны — просто смешно. Говорим о фашизме, о возможности термоядерной войны, а вы тут вспоминаете о прыще на жопе от чрезмерного употребления апельсинов.

Считаете ли вы возможным сотрудничать с Маратом Гельманом после того, как он заявил, что находится «на одной стороне фронта» с РДК и Легионом «Свобода России»?

— Я не хочу это комментировать по той причине, что Гельман очень много помогает людям, эмигрировавшим из России.

Вот вы против войны, а [художник Алексей] Беляев-Гинтовт (соратник Дугина. — Прим. «Холода») — за. Но для некоторых западных институций сегодня вы оба — люди с российским паспортом, и они не делают между вами различий. Как это вообще возможно?

— Ну с Беляевым-Гинтовтом мы в один ряд, к сожалению, встали после того, как он следом за мной получил премию Кандинского.

Вы правда тогда кричали «позор» на весь зал?

— Да, и я не дал ему договорить его речь. Я кричал, пока он не ушел от микрофона.

Вы были единственным, кто возмущался?

— Да, к сожалению, все молчали, орал только я. Впрочем, меня поддерживал [художник Дмитрий Гутов]. Не криком, но махал руками и был явно на моей стороне. Причем я к этому скандалу не готовился. Когда объявили номинантов, я за минуту до вручения сказал своей жене Свете, что если дадут Гинтовту, то надо что-то с этим делать. И, как только произнесли его имя, я начал орать. И там, в общем, этот конфликт и дальше продолжался, в том смысле, что он чрезвычайно осерчал и мне время от времени угрожал.

Получается, что окно возможностей для современного художника из России сегодня сузилось настолько, что он вынужден выбирать между выставкой «Россия» на ВДНХ и «Слова Нова» в Черногории (проект Марата Гельмана. — Прим. «Холода»), тем самым выбирая сторону в войне.

— Мне этот выбор, разумеется, не нравится. И нужно иметь определенную смелость для того, чтобы в сложившейся ситуации выстраивать какую-то свою художественную автономию. И даже одной смелости мало — нужен еще какой-то свой ресурс, потому что если его не будет, то твое независимое искусство все равно будет встроено в повестку других, более сильных игроков. И потом не стоит забывать, что мы глобально пребываем в глубоком кризисе мышления, когда все идеи XX века в той или иной степени оказались дискредитированы.

У нас есть довольно скудный багаж из левой меланхолии, посткапитализма и правого популизма. Но на смену всегда приходит новое поколение. У него будут свои идеи, своя свежая энергия. Движение нон-профитных пространств в Москве — это яркий пример этой энергии и новых идей. Так что ничего не потеряно. Главное, постараться посредством образовательных институций передать «эстафету»: не столько научить, сколько рассказать о том, как было, чтобы новое поколение учитывало прошлый опыт. Тогда будет смысл. Я этого добиваюсь.