После вторжения в Украину мировые СМИ начали писать о новой волне «утечки мозгов» из России. Точное количество людей, уехавших из страны из-за войны, неизвестно; исследователи говорят о 150 тысячах человек. Достоверно неизвестен и социальный состав новой волны эмиграции, однако можно утверждать, что в нее входят тысячи ученых, которые не хотят больше работать в России. По просьбе «Холода» Ирина Корнеевская выяснила истории ученых, которые бросили карьеру на родине, и тех, кто остался, — и попыталась представить, что ждет российскую науку в ближайшем будущем.

Oh my fucking God, they did it.

Так 62-летняя американка Пэтти Грей описывает первую эмоцию, которую она испытала 24 февраля, узнав о том, что Россия начала войну с Украиной. Для Грей это было не просто ужасной новостью откуда-то издалека — антрополог по образованию, она впервые побывала в России еще в 1993 году, изучала приватизацию советских колхозов, писала диссертацию о народах Крайнего Севера и изучала политическую активность чукотских оленеводов. Грей перестала ездить в Россию в 2013-м (она говорит, что ее научной работе мешали местные власти), но в стране у нее остались друзья и коллеги. «Я подумала: черт, я знаю стольких ученых, которые сидят в России, и им пиздец, — вспоминает Грей. — Я знаю, что им точно не нравится происходящее. Либо они останутся и их жизнь превратится в ад, либо им придется уехать».

Грей решила, что этим людям надо помочь — тем более что в последние годы она зарабатывает на жизнь как раз тем, что консультирует молодых ученых по поводу заявок на гранты и прочих академических процедур. «Когда ты вынужден оставить свою страну и некоторых близких, единственное, за что ты можешь держаться — твоя работа, — поясняет она. — Даже трехмесячная резиденция в одном из зарубежных университетов поможет собраться с мыслями и придумать, что делать дальше».

К тому моменту, когда Грей начала думать про поддержку для ученых из России, программ для них, как и для белорусских исследователей, по ее словам, почти не было. «Это совершенно понятно, — говорит она. — В первую очередь все думают о тех, на кого напала Россия, [об украинских ученых]. Я даже слышала такую позицию: "Ага, русские? Если они не согласны, пусть остаются в России и борются”».

Грей с такой позицией согласиться не могла. Она начала обсуждать, что могут сделать ученые в этой ситуации, с европейскими коллегами. «Мы хотели выразить несогласие с войной и в то же время хотели поддержать тех [ученых в России], кто против вторжения Часть коллег, которые работают в международных командах, считали, что нужно прервать все связи с Россией, — рассказывает Грей. — Другая часть, и я в том числе, говорила, что это неправильно. Можно закрыть проекты с институциями, которые поддерживают российское правительство, но оставить дверь открытой для отдельных ученых, которые не согласны и хотели бы продолжить международное сотрудничество. Если мы прервем все контакты, Россия будет полностью изолирована, будет смотреть только внутрь».

«Я спросила коллегу в одном институте, могут ли они добавить в свою программу для украинских ученых и российских тоже? — продолжает Грей. — Он сказал, что не смог убедить своих коллег сделать это, а позже написал: "На самом деле, это интересно. Сейчас для украинцев так много возможностей, что они проходят мимо нашей программы, потому что ищут более престижные варианты в Великобритании или Германии". Я почувствовала облегчение: значит, для украинцев предложений достаточно, и я действую правильно, сосредоточив внимание на россиянах».

Грей в итоге удалось найти почти два десятка программ, доступных для российских ученых, — их список она опубликовала на своем сайте. Позже подобные списки разместили на своих сайтах многие европейские академические институции.

Сейчас в этом списке появляются в том числе программы, изначально предназначавшиеся для украинских ученых. «Университеты получили деньги от спонсоров и выяснили, что если открыть программу только для украинцев, непросто реализовать бюджет, — объясняет профессор израильского университета Бен-Гуриона Соня Плоткина (имя изменено по ее просьбе — Прим. «Холода»). — Украинцев едет очень мало: мужчины выехать не могут, многие не могут оставить родителей. И вообще — наверное, поехать в какой-нибудь университет что-нибудь поисследовать — не первое, о чем думают люди в такой ситуации. Российские студенты, аспиранты и исследователи — та аудитория, которым эти возможности нужны. По программе университета Бен-Гуриона получило стипендии более 30 человек — из них, кажется, меньше трети украинцы, а все остальные россияне».

Изучив разные возможности для ученых из России, Пэтти Грей связалась с инициаторами программы в Университете Новой Европы и предложила им помощь с редактированием заявок на гранты. Вскоре ей пришло письмо от Анны Серовой (имя изменено по ее просьбе — Прим. «Холода»), которая в начале марта уехала из России и теперь искала, где заниматься своей работой за рубежом.

Вокруг опасность

Для Анны Серовой переписка с Пэтти Грей была только одной из многих. Уехав в одну из постсоветских стран, она каждый день просыпалась в 6 утра, искала программы для ученых, писала письма и готовила заявки. «Я закончила PhD в Европе и была активно включена в международную коммуникацию, — рассказывает Серова. — Вспомнила всех людей, с которыми когда-то пила кофе на конференциях, и написала им. Объяснила, в какой я сейчас ситуации, и спросила совета, что делать дальше».

Серова занимается историей и антропологией советской жизни, а также изучает историческую память. В России она работала в государственном институте, преподавала, собиралась защищать докторскую диссертацию и ездить в экспедиции по стране. 24 февраля все планы пришлось менять. «Я занимаюсь гуманитарными исследованиями в области истории и в парадигме, что Ленин придумал Украину (Владимир Путин говорил об этом в своем обращении к россиянам 22 февраля — Прим. “Холода”), я работать не готова, — говорит исследовательница. — Когда я осознала, что уже неделю не ем и не сплю, поняла, что момент пришел». Серова с мужем и двумя детьми собрали вещи, купили билеты в Армению и уехали. От запланированных исследовательских проектов пришлось отказаться; в июне ученая официально уволилась из своего российского института.

В своих экспедициях Серова проводила много глубинных интервью с самыми разными жителями России, так что уровень поддержки войны в обществе ее не удивил. «Я знаю, что политика президента отражает видение довольно большой группы людей, — говорит она. — Я поняла, что есть вещи в исследовательском поле, которые вводят меня в жесточайшую депрессию. Видишь эту бездну — и очень страшно. Я много говорила с моими собеседниками про то, как они вспоминают советскую историю. Это всегда ностальгический нарратив — ностальгия по грубой силе. Поэтому для меня не было никаких неожиданностей».

Впрочем, легче от этого не становилось. «Первые недели [после отъезда из России] основным было колоссальное чувство растерянности, — вспоминает Серова. — Тяжело оказаться в ситуации, когда ты у всех просишь непонятно чего, и сам не знаешь, чего ты хочешь. В нашей культуре не принято подавать заявки сразу в 15 фондов, мы скорее выбираем одно место, в которое пытаемся пробиться, а если не получается, идем куда-то еще. Для западной академии это естественное состояние: они отправляют сто заявок в разные места и в одну из программ попадают».

Привыкнуть к новой парадигме Серовой, по ее словам, сильно помогла Пэтти Грей, которая фактически была ее ментором по подаче заявок (американка скромно говорит, что просто «держала Анну за руку»). В итоге одно из десятков писем сработало — Серовой дали трехмесячную стипендию в одном из университетов на Ближнем Востоке. Сейчас Серова продолжает работу над книгой о повседневной жизни на постсоветской периферии, которую начала писать еще до войны.

«Я никогда не хотела уезжать из России, я патриот в нормальном смысле этого слова и могла многое сделать для страны, — говорит она. — Я понимаю что произвожу слова, но считаю, что работа социальных исследователей тоже имеет значение, мы можем много сделать для того, чтобы менять жизнь страны». Впрочем, Серова поняла, что ее работа может не нравиться государству, еще когда начался суд над обществом «Мемориал». «Мы с коллегами думали, что, занимаясь памятью о низовом сопротивлении в советское время, мы не вступаем ни в какое острое политическое поле, а оказалось, что вступаем, — рассказывает ученая. — И занимаясь памятью о 1990-х годах, тоже. Я почувствовала, что стоит быть осторожной в том, что ты пишешь. Ощущала угрозу, но непонятно, в чем именно. Как когда идешь одна ночью по темной улице, и где-то вокруг опасность. Вообще, главная метафора всего, что происходит в эти три месяца, для меня — это темнота, кромешная».

Осторожной старается быть и Пэтти Грей. «Есть люди, с которыми я хотела бы связаться и предложить помощь, но я решила не подвергать их риску из-за письма от американки, — объясняет она. — Если они напишут первыми, я отвечу. Может быть, это выглядит глупо, но я очень боюсь отправлять имейлы тем, кто сейчас в России. Я чувствую, что опасна для этих людей, и это разбивает мне сердце». Из российских ученых, с которыми поговорил «Холод», только один человек не попросил об анонимности.

У семьи Анны Серовой уже есть план, что делать, когда трехмесячная стажировка истечет: они поедут в одну из европейских стран — местный университет готов принять у себя исследовательницу на год. Дальше — неизвестность, и это пугает больше всего. «Финансовое положение в России было прогнозируемым и предсказуемым, — объясняет Серова. — Сейчас это такая, как говорит мой муж, gypsy science. На ближайший год работа есть, а дальше — кто его знает. Более-менее постоянные позиции в академии в Европе есть, но их немного». Другие собеседники «Холода» подтверждают: постоянная борьба за новые гранты и поиск позиций — дело утомительное, в какой-то момент начинает хотеться стабильности.

Как объясняет профессор Плоткина, в самой сложной позиции сейчас оказались, как ни парадоксально, самые заслуженные ученые из желающих уехать. «Пять лет после окончания PhD (в России это означает защиту кандидатской диссертации — Прим. “Холода”) — это период постдоктората. [Для таких исследователей] в международном сообществе полно ресурсов, даже и без обстоятельств риска или беженства, и встроиться можно, — рассказывает Плоткина. — А для людей, у которых после PhD прошло уже 10 лет и которые имели хорошие позиции, все гораздо-гораздо сложнее. Ставок в гуманитарных и социальных дисциплинах с каждым годом меньше, конкурс огромный, и рынок заполнен местными кадрами, у которых есть и язык, и знание системы, и связи. Связи в академическом мире очень важны, через них передается неформальное знание: какая ставка реально открыта, кого на самом деле ищут, как написать письмо так, чтобы оно заинтересовало. Иногда мне присылают свои CV люди такого калибра, что у меня челюсть отваливается».

По словам Плоткиной, университет Бен-Гуриона пытается придумать, как использовать этот неожиданный исследовательски ресурс. «У нас есть межуниверситетская сеть ученых, исследующих Россию и Восточную Европу, — и сейчас мы спонтанно превратились в эдакий комитет приема беглых академиков, продолжает она. — Мы чувствуем, что это исторический момент, думаем, что можем сделать, и ищем спонсоров, чтобы создать какой-то хаб для людей, которые уехали и находятся в Израиле. Недавно даже устроили неформальную встречу на тель-авивской крыше для людей, которые приехали из России. Пришло 30 человек — люди супервысокого уровня из разных дисциплин, и большинство совершенно потерянные».

Психологическая изоляция

Пэтти Грей, которая занималась изучением Чукотки, вспоминает, что после распада СССР европейские антропологи приложили много усилий, чтобы исследования Арктики стали единой дисциплиной. «Сейчас они снова возвращаются в исходную точку, — говорит Грей. — Я занималась научной работой 30 лет — получается, что за этот период Россия успела открыться для иностранных ученых и закрыться снова. Это что-то душераздирающее».

При этом вплоть до начала войны российское министерство образования пыталось придумывать механизмы, которые побуждали бы ученых к международному сотрудничеству. В 2012 году ведомство запустило программу «Проект 5-100»: цель ее заключалась в том, чтобы «не менее пяти» российских вузов попали в первую сотню мирового рейтинга университетов. Денег на это не жалели; отчитывались университеты публикациями своих сотрудников в мировых научных журналах. Программа шла сложно, потому что некоторые вузы манипулировали показателями, чтобы получить больше денег — платили за публикации в недобросовестных журналах и указывали в отчетах рейтинги с низким порогом вхождения. Впрочем, на цели правительства это не повлияло: в опубликованной в 2021 году программе «Приоритет-2030» министерство снова заявляло в качестве цели продвижение российской науки на глобальном рынке исследований, а публикации в международных научных журналах остались в числе целевых показателей.

«В последний год наш институт через Министерство образования постоянно получал запросы с предложениями заключить партнерский договор с зарубежным университетом, научные фонды в России и Германии предлагали софинансирование партнерских программ для российских и немецких академических институтов, — рассказывает Анна Серова. — Такого было очень много. Так те, кто хотел, могли войти в международное [научное] сообщество. Сейчас ощущение, что это больше невозможно».

По словам Серовой, большинство ее коллег по разным причинам остаются в России. «У всех ученых единственный источник дохода — это федеральный бюджет, — объясняет она. — Поэтому уехать означает потерять все. Далеко не все на это готовы».

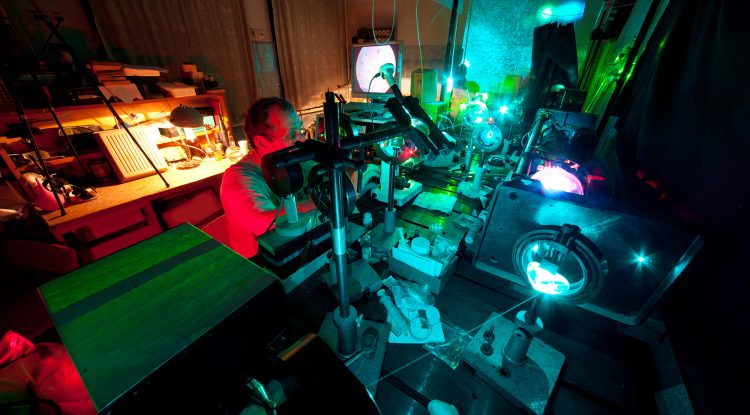

«Как только я перестану иметь возможность в России кормить свою семью и делать то, что я люблю делать, наверное, у меня появится мысль уехать, — говорит 33-летний кандидат химических наук Валентин Иванов (имя изменено по его просьбе — Прим. «Холода»). — Надеюсь, мы к этому не придем». Иванов возглавляет лабораторию в одном из уральских университетов — под его руководством группа из семи человек работает над междисциплинарным проектом по созданию надмолекулярных структур. «У меня есть коллектив, который растет, — говорит Валентин. — Я не могу сказать: ребят, все, давайте сами, — и уехать».

Команда Иванова активно сотрудничает с коллегами из российских городов — и по-прежнему продолжает контактировать с группой ученых из Франции. «У нас хорошие дружеские отношения. Мы безусловно сходимся в той точке, что насилие и агрессия не могут быть поддержаны и оправданы ничем, — говорит Иванов. — Мы для себя приняли решение, что все, что мы можем делать хорошо, — это наука. И мы будем делать ее независимо от того, какой треш происходит».

С другими зарубежными партнерами, группой ученых из Австрии, связь у Иванова прервалась. «В январе мы шли к совместному проекту. В итоге из-за всех этих событий контакты встали на паузу, потому что я не понимаю, что писать человеку, — объясняет ученый. — Что должно теперь быть для него такое притягательное в образе России, чтобы он захотел сотрудничать? Мы договаривались на звонок в апреле, от них инициативы не было, я тоже ничего не пишу, потому что понимаю, почему этой инициативы нет. А позвонить или написать и получить от них понятный ответ, что, условно, принято решение не сотрудничать с Россией на официальном уровне — зачем мне эта информация? Я лучше оставлю эти отношения в подвешенном состоянии, чем поставлю в них точку». По словам Иванова, после 24 февраля он ощущает «психологическую изоляцию» от мировой науки: «Не потому, что кто-то что-то сказал, а потому что тебе самому неловко за происходящее».

Заявления Министерства образования последних месяцев выглядят так, будто интеграция российской науки в международную перестала быть стратегической целью: в ответ на отказ некоторых европейских стран сотрудничать с Россией в области науки и образования, российские чиновники заявили об отказе от Болонского процесса, образовательной системы, принятой в Европе и США. А после блокировки доступа россиянам к Web of Science Минобр предложило отменить требование о публикациях в этой или других международных базах данных — при том, что с 2012 года именно ими ученые отчитывались за гранты. Сейчас в России доступна вторая крупная база данных Scopus, но собеседники «Холода» не уверены, что это надолго.

«Министерство образования и науки так быстро переобувается потому, что не понимает, как работает ни наука, ни образование, — говорит российский социальный исследователь (он попросил не называть свое имя — Прим. “Холода”). — В нынешнем мире науки в изоляции быть не может, наука сама по себе — это международный обмен. Чиновники и раньше обесценивали работу ученых, содержание для них не имеет никакой ценности. Когда нужно было поднимать уровень цитирования в мировых журналах, качество публикаций их не интересовало, главное — статистика. То же самое происходит и сейчас: я могу себе представить, что они запустят развал всего и вся — почему нет? Для них это ничего не стоит».

Валентин Иванов рассказывает, что его лаборатория получала письма о том, что об отчетности в зарубежных журналах можно не переживать. «Такие попытки сделать вид, что мы крутые, будем двигать науку независимо от остального мира, выглядят смешно, — рассуждает Иванов. — Продукт ученого — научная статья. Статья публикуется в журнале, журнал рецензируется другими учеными. Чем более хороший журнал, тем более крутые ученые. А крутые ученые — это те, у кого много работ, которые цитируют другие ученые. Если на тебя ссылаются в своих работах, значит, ты хороший ученый». По словам собеседников «Холода», во всяком случае, в международных журналах никто не запрещает публиковать исследования россиян только по критерию национальности.

Еще одно последствие войны для науки — это проблемы с поставками расходных материалов для экспериментов. Лаборатория Валентина Иванова уже не может получить необходимые реактивы. «[Поставщик] прислал официальное письмо о том, что, в связи с ситуацией, некоторые позиции поставлены не будут, — рассказывает ученый. — Это то, с чем я планировал работать сейчас, чтобы отчитаться по гранту, который мне дали в России. В итоге сделаем меньший спектр работ, чем планировали. Может, у коллег поспрашиваем или синтезируем что-то сами, если сможем». С поставками оборудования тоже ничего не ясно: «Мы хотели купить флуоресцентный микроскоп. Nikon и другие европейские бренды нам в Россию его поставить не могут, — продолжает Иванов. — А те, что есть в наличии на складе, подлетели в цене: например, Leica была около миллиона, а сейчас — два. В итоге мы будем модернизировать имеющееся оборудование, и нам это встанет в сумму, за которую мы раньше купили бы новый микроскоп».

Больше всего напряжения у тех ученых, которые остаются в России, по словам Иванова и его коллег, возникает из-за того, что они не чувствуют почвы под ногами. «Из официальных источников тебе говорят, что ничего не меняется, а ты видишь, что все меняется, — говорит Иванов. — И чем больше тебя успокаивают, тем больше ты не веришь. Ты не знаешь, какой будет через какое-то время твоя жизнь здесь. Без планирования очень сложно строить науку — нужно финансирование. Мы пишем проекты, заявки на гранты и не знаем, на сколько нам теперь хватит денег, которые нам предлагают. Ну и к тому же: наука — это все-таки поиск истины. Мы здесь, потому что хотим познавать этот мир, делать полезные технологии. И диалог Ученый—Общество очень важен, чтобы осознать, тем ли ученый занимается. Когда между обществом и тобой диалог рвется, ты не понимаешь в контексте какого общества ты теперь находишься. Психологически очень тяжело что-то делать, ты не понимаешь, для чего ты это делаешь вообще? Еще одну ракету создать?»

Жизнь одна

В октябре 2021 года выпускница пермской фармацевтической академии, 26-летняя химик Алена Сюткина защитила кандидатскую диссертацию и выиграла грант DAAD на полугодовую стажировку в Германии. Уровень немецких лабораторий ее поразил: «С первого дня в Германии я задавалась вопросом: у нас в России столько классных людей и столько ресурсов — почему наш уровень жизни такой низкий? Почему у нас настолько меньше возможностей? Я восхищаюсь людьми, которые делают науку в России, потому что они делают ее вопреки обстоятельствам», — говорит Сюткина. Впрочем, сама она тоже планировала в апреле вернуться на родину — и продолжать свои проекты. А потом случилось 24 февраля.

«Когда началась война, я сразу стала выражать протест в соцсетях, а потом начали появляться запугивающие законы, — говорит Сюткина. — Мои коллеги из лаборатории в Германии стали меня отговаривать возвращаться. Они боятся за мою безопасность». Такую же позицию, по ее словам, заняли и ее коллеги в Перми: «Они понимают, что в принципе в России ты можешь молчать и быть в безопасности, больше их заботят мои карьерные перспективы, — продолжает Алена. — Руководитель сказал мне: "Пока мы можем работать, будем работать, а потом будем как-то выкручиваться". Как всегда [делают] русские ученые». Сюткина считает, что грантовая поддержка многих отраслей науки в России неизбежно сократится, а «финансировать будут преимущественно те проекты, результаты которых можно сразу запустить в производство». Одна из причин, по которой она решила остаться в Германии, — страх, что на родине ей теперь не хватит денег, чтобы помогать близким: в ее семье зарабатывает только отец (он водитель), а мать воспитывает трех маленьких детей.

Решив не возвращаться в Россию, Алена Сюткина спросила у своего немецкого научного руководителя, может ли продолжать работать в лаборатории. Коллеги ее поддержали, но оплачиваемую позицию университет ей предложить не смог. «Чтобы платить кому-то зарплату, мой руководитель должен получить грант. У него уже есть два сотрудника, а на еще одного просто нет денег», — поясняет Сюткина. Она зачислилась в университет как студентка и продолжает работать в лаборатории без финансирования — чтобы делать любимое дело и параллельно искать новое место работы. Сейчас Сюткина исследует программы для ученых из Украины, России и Беларуси.

В какой-то момент одна из коллег Сюткиной рассказала ей, что знакомый профессор в Финляндии ищет себе постдока — это временная позиция для молодых ученых, которые защитили диссертацию, но еще не готовы работать самостоятельно. «Мы с ним связались, пособеседовались, он сказал: "Я хочу, чтобы ты у меня работала, сейчас будем оформлять официальные бумаги, это займет несколько недель"». Через две недели профессор снова написал Алене и рассказал, что взять ее на работу не разрешил отдел кадров. «Я не могу утверждать, но, похоже, мне не разрешили устроиться на работу потому, что я русская, — говорит Алена, которая продолжает подавать заявки на разные европейские позиции. — Профессору не дали никаких объяснений, и это заставляет меня думать, что проблема в моей национальности, в моем паспорте». Профессор университета Бен-Гуриона Соня Плоткина тоже говорит, что в их программу для ученых в опасности людей из России пока больше принимать не будут: «Я могу предположить, что кому-то не очень понравилась ситуация, в которой большая часть расходов приходится на россиян».

«Мы не страдаем. В России по-прежнему есть люди, с которыми приятно работать и с которыми мы едины в мышлении, целях и задачах, — рассуждает Валентин Иванов. — Самые большие опасения у ребят моего возраста, 30-40-летних, — что мы подбираемся к своему карьерному максимуму. Жизнь-то одна. Когда тебе будет лет 70-80, никто тебе спасибо не скажет за то, что ты всю жизнь просидел за унылым столом в унылой лаборатории. Если факторы вокруг все меньше и меньше будут позволять заниматься тем, чем ты хочешь, это неизбежно приведет людей к вопросу, а там ли они находятся. А когда они поймут, что не там, они уедут».

По просьбе спикеров для обеспечения их безопасности в текст внесен ряд небольших изменений.