Исследовательская группа «Мертвые души» в последние годы занимается изучением следственных дел 1930-х годов, в которых описан неформальный протест против сталинского режима: спонтанные оскорбления в адрес вождя, надписи на стенах и прочие бытовые мелочи. Один из участников группы историк Сергей Бондаренко объясняет, что содержание этих дел может сказать нам о современности и бытовых антивоенных протестах.

Краткие описания политических преступлений из второй половины советских 1930-х иногда напоминают сборник анекдотов, иногда — современные антивоенные сводки. Место действия — мир скрытого, подспудного протеста. В официальных источниках, перекрытых информационной блокадой, о таком не рассказывают. Подробности чьей-то частной жизни фиксируются в политических следственных делах как хроника борьбы государства за свою монополию на политическое высказывание.

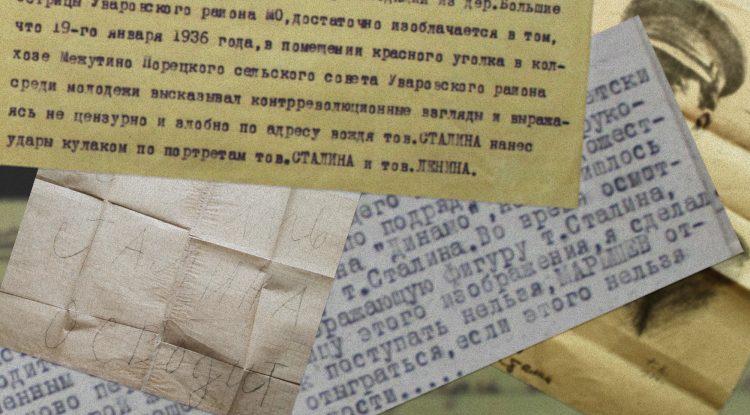

Курьер Анатолий Стручков в уборной ткацкого цеха Ленской фабрики в Московской области оставил надпись антисоветского содержания: «Смерть Сталина освободит Россию». Алексей Степанов, скотник из подмосковной деревни, во время вечерних танцев ударил кулаком портрет «руководителя советского государства» и «изорвал его» (насилие над визуальным изображением — часть давней традиции «оскорбления величия», так же вели себя десятки и сотни крестьян во время Первой мировой в отношении портретов Николая II, и на них тоже заводили уголовные дела). Театральный художник Александр Марышев, принимая новый портрет «генерального секретаря нашей партии», наступил на усатое лицо ногой: «Хоть на [портрете] да отыграться, если этого нельзя сделать в действительности». Архивная исследовательская группа «Мертвые души» на протяжении пяти лет зафиксировала более сотни подобных сюжетов в следственных делах в Москве и Московской области.

Когда мы говорим «политические дела 1930-х годов», то прежде всего представляем себе массовые репрессивные операции, громкие процессы, планы по арестам, ложные доносы. Это бесконечный перечень типовых обвинений, в которых не возникает сомнений, что производство преступления — работа самого следователя. Что не отменяет обратной стороны того же политического дела — попытки реального политического высказывания.

Сталинский СССР в таких делах — это мир несогласия, бесконечно, перманентно раскрываемого заговора. Коммунистическая партия уверенно выигрывает безальтернативные выборы, за ней абсолютное, тотальное большинство, однако враг не дремлет — и читатели газеты «Правда» знают: чем ближе страна к единству, тем острее классовая борьба, тем опаснее несогласные.

Тоталитаризм иногда ошибочно понимается как мир без протеста, без альтернативного мнения. Однако в практике следователей, которые занимаются в этом мире политическими преследованиями, все выглядит ровно наоборот. Весь мир состоит из заговорщиков, из коллекции преступлений, исключений из общего правила. Сама жизнь становится формой политического преступления — так отдельный человек попадает в зависимость от государства, делегируя ему возможность интерпретировать события собственной жизни. Противостояние переходит в символическую плоскость: там, где государство уличает человека в преступлении, оно фиксирует собственную слабость, собственное несовершенство. В этом месте возникает разрыв и появляется новое свидетельство, возможность для спонтанной, не запрограммированной заранее реакции.

Антрополог Джеймс Скотт, много занимавшийся культурами Юго-Восточной Азии, объединял набор различных будничных протестных практик под общим названием «рутинного сопротивления». В своей книге «Оружие слабых» он говорит об этом так: «Кажется важным попробовать понять то, что мы назвали бы “ежедневной” формой сопротивления. Прозаическую, каждодневную борьбу. <…> Все эти брехтианские формы классового противостояния имеют между собой нечто общее. Они не требуют постоянной сложной координации или планирования, они часто означают форму самопомощи и избегают прямого противоборства с властью и элитами». В качестве примера исследователь приводит вьетнамских и бирманских крестьян, которые в долгие периоды без всяких видимых бунтов и революций понемногу саботируют общие правила, находят способы выразить свое несогласие с происходящим: «Это… борьба за присвоение символов, борьба за интерпретацию и маркирование прошлого и настоящего, борьба за возможность устанавливать причины и оценивать вину, это попытка наделить местную историю смыслом, напрямую связанным с нынешней борьбой».

Очень возможно, что крестьяне Вьетнама или Бирмы не писали политических лозунгов в общественных туалетах и не практиковали вуду с антропоморфными изображениями своих генеральных секретарей. Важно другое — как советская политическая полиция, так и теория Скотта предполагают наличие во внешне стабильной системе постоянного протестного начала, перманентного стремления противостоять существующей власти.

Когда сегодня, во время войны, мы день за днем читаем хроники политического акционизма — от героических выходов на площадь с плакатом до расклейки едва заметных стикеров на уличных столбах, — важно помнить о долгой местной традиции и непрерывной практике сопротивления. Советскую и российскую репрессивную государственность подвергали сомнению далеко не только диссиденты 1960-80-х годов и современные активисты: рутинные и спонтанные формы несогласия тысячами фиксировались и в сталинское время. Описывая их как «исключения» из общего тоталитарного правила, мы лишь воспроизводим старый государственный миф о народном единстве.

В следственных делах Стручкова, Степанова и Марышева нет никаких преступников или заговорщиков — все фигуранты давно реабилитированы, а их действия признаны «лишенными состава преступления». Однако не менее важна и интерпретация Скотта: даже в самые внешне конформистские культуры заложена внутренняя, органическая потребность протестовать — вне рамок репрессий и реабилитаций, по ту сторону от победы или поражения.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.