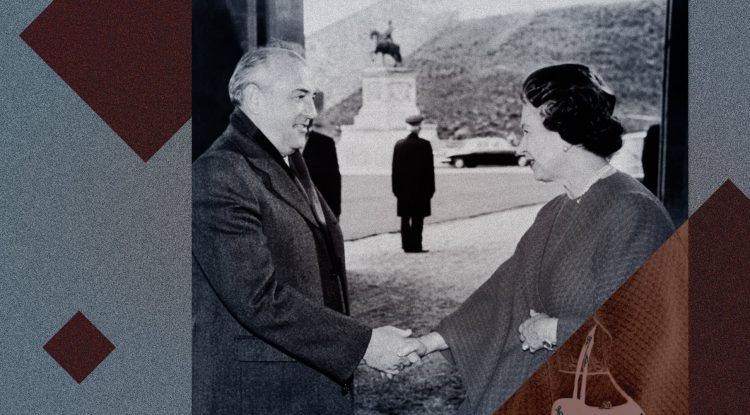

После череды громких смертей последних недель (Горбачев, королева Елизавета, Годар) в социальных сетях звучит коллективное прощание с ХХ веком — уходят люди, этот век определившие. Поэт, публицист и еженедельный автор «Холода» Иван Давыдов тоже чувствует большие перемены вокруг, и ему страшно.

Мне, наверное, пять, бабушка ведет меня вдоль садика — так называли мы сквер на нашей улице. Мы идем в магазин, и есть шанс, что мне купят конфет (слипшиеся карамельки без оберток, сахарная обсыпка, других в наших краях не продают). И бабушка держит меня за руку. И я должен быть счастлив, а я в ужасе.

Потому что с утра я увидел в телевизоре, как кончается мир. Мир черно-белый, телевизор тоже черно-белый, но от этого только страшнее. Какая-то передача про последствия ядерной войны — их тогда много показывали. Вот дом (и сейчас его вижу — два этажа и двускатная крыша), рядом с домом дерево. И вдруг серый ветер это все сметает. Дом складывается, дерево исчезает, остается одно серое Ничего.

Бабушка может спасти от любой беды, но от этой не может. Этот ветер сильнее, чем бабушка. И отдельный ужас в том, что я даже объяснить ей не могу, как мне страшно.

Чуть позже поймете, зачем я это все говорю, а пока вернемся в нынешние времена.

Глупо, конечно, искать каких-то особых знаков в том, что уходят люди, которым было за 90. Которые прожили долгую жизнь, болели. Горбачев, королева Елизавета… Годар. Он тоже кое-что знал про черно-белый мир — и получше многих.

И все-таки в соцсетях — бесконечный поток записей о том, что вот теперь-то ХХ век по-настоящему кончился. И пошло, и глупо, и… И что-то в этом есть, и с трудом себя сдерживаешь, чтобы не написать: «А вы заметили, вы поняли? Вот теперь-то ХХ век по-настоящему кончился».

Публицисты былых времен любили порассуждать про дух эпохи. Прикинусь и я публицистом былых времен.

ХХ век начался с жуткой, невиданной войны, сокрушившей континентальные империи. А через пару десятилетий случилась еще одна война, еще более жуткая, совсем уже невиданная. Искусство истребления людей достигло небывалых высот. Было изобретено, разработано и применено оружие, способное устроить настоящий конец света.

И вот только после этого — не сразу, медленно, очень медленно — ХХ век задумался о том, что он все-таки с собой творит. И начал осмыслять, выдумывать и строить новый мир. Политикам, интеллектуалам, воротилам бизнеса, поэтам, музыкантам и режиссерам, наверное, казалось, что каждый из них занят чем-то своим, решает собственные задачи, реализует свои представления о том, что правильно, а что нет. Но на самом деле они строили новый мир.

В котором самая большая ценность — человек. Не какой-то там выдающийся человек, не сумрачный гений, а самый обычный. Любой. Каждый. Скучный обыватель, редко размышляющий о высоких материях и озабоченный в основном тем, как бы обеспечить себе смешной комфорт. Все — для него. От него нельзя отмахнуться, его нельзя свести к цифрам статистических отчетов, его нельзя отправить убивать и умирать ради великих идей, которые выдумал какой-нибудь гений. Или сумасшедший, тут вообще тонкая грань.

Конечно, в этом всем было много лицемерия и цинизма. По большому счету это все касалось только Запада. Со всем, что не Запад, пробовали обходиться по старинке. Иногда получалось, иногда — нет. Во Вьетнаме у американцев не получилось, и они до сих пор снимают фильмы, чтобы разобраться: как же так? Почему? Как это — у них, и не получилось?

И великая максима, сформулированная Оруэллом — «все животные равны, но некоторые — равнее», — продолжала работать («новая этика», о которой мы так много спорили совсем еще недавно, — просто бунт против этой формулы). Несправедливости, в общем, хватало и внутри этого нового мира и уж тем более — вовне, но все же что-то у ХХ века получилось. Пусть на ограниченной территории, но все же появилось место, где — со всеми мыслимыми оговорками — человек мог чувствовать, что он действительно ценен. Что его жизнь важна, что он не умрет с голоду, что его не обрядят в шинель и не отправят в окоп, неизвестно чего ради. У него будет дом, будет масса возможностей, включая возможность посокрушаться о тех, кому повезло меньше. Благородное, между прочим, занятие.

И главное — его дом не сложится, как кусок картона, его дерево не унесет серый ветер. Ядерной войны не будет.

Раз уж мы об ушедших, то вот: Россия за многими потрясениями это забыла, а соседи помнят — именно Горбачев сделал это. Благодаря его усилиям люди перестали бояться, что однажды какой-нибудь там небожитель из Москвы или Вашингтона нажмет на красную кнопку и все кончится. Это большая заслуга. Наверное, главная его заслуга.

И, конечно, он если не понял, то почувствовал эту вот правду нового мира, попробовал втащить Союз на ту самую территорию, где человек — главная ценность. Не «пролетарий», скверно нарисованный на плакате, — а живой, настоящий, обычный человек. Я, кстати, думаю, что именно этот порыв и добил Советский Союз окончательно: людоедская махина просто не могла такого вынести. Но это долгий разговор, это не сегодня.

А еще оказалось, что в этом мире очень удобно жить. В этом мире долго или всегда можно оставаться ребенком. ХХ век был веком взрослых. Как и все предыдущие века человеческой истории. Французский историк Филипп Арьес вообще считал, что европейцы поздно, только в Новое время, заметили детство. А раньше было не до того, и в детях видели маленьких взрослых — и только. Ходить научился — вот тебе меч или серп в зависимости от того, в какой семье не повезло родиться, — и вперед. С ним, правда, не все коллеги согласны, но идея ведь красивая.

Ребенок беззащитен, ребенок слаб, ребенку нужна забота, нужно, чтобы бабушка вела его мимо садика, держа за руку. Но если защищаться не от кого, если проблему выживания решать не нужно, если весь мир вокруг — пространство заботы, то можно продолжать быть ребенком до старости. Ну, мы и стали. Ребенком ведь удобнее. Ответственности минимум, удовольствий — масса. Публицисты былых времен (зачем-то я их уже вспоминал) любили порассуждать о «младенческих веках человечества». Так вот, мы за последние десятилетия не повзрослели, а помолодели. Вернулись в детство. Или впали. Выбирайте, какой глагол вам по нраву.

Я назвал этот текст: «Когда взрослые ушли». Помяну добрым словом великих, которые нас покинули, но сразу оговорюсь: не о них речь. Дело вообще не в физическом возрасте. И Байден, знаете ли, не юноша, и Россией не мальчик правит.

Я о другом. Есть ощущение — обещано ведь про «дух эпохи», — что привыкшие к комфорту дети заигрались и заскучали. Тут нет софизма, нет попытки оправдать себя или свою страну. Я помню, кто последнюю (возможно, что и на самом деле последнюю) кровавую игру начал, я регулярно минут по 15 в день смотрю российский телевизор, слушаю людей, которые за большие деньги призывают убивать больше и шутят веселые шутки о перспективах ядерной войны. Возвращают мое персональное детство: домик сложился, а деревце ветер унес. Уже не так страшно, я-то кое-что успел, но Землю все равно жалко. Нормальная была планета, зря это они.

И даже отдельно как-то обидно, что именно Россия, моя Россия оказалась в авангарде тех, кто все достижения ХХ века решил обнулить. Я почти понимаю, почему так получилось, но все равно ведь обидно, что наши вожди говорят на языке дичайшей архаики и что их слова находят в согражданах отклик. И все-таки, думаю, проблема даже больше, чем бескрайняя наша родина. Не только в нас дело.

Ушли люди, которые помнили, как тяжело этот сомнительный комфорт достался некоторой части человечества. Которые были мостом между нашей беззаботной эпохой, уставшей от беззаботности и решившей найти себе приключений на… Ну, знаете, на какую часть тела, не резиновую, ищут обычно приключения. Между нашей, закончу фразу, эпохой и теми по-настоящему страшными временами, из которых человечество не так давно вырвалось. Их и не видно было почти, но держали они нас за руку, что ли, успокаивали, не давали свернуть в кювет.

При них немного стыдно было шалить по-настоящему. Были ведь детьми, помните это чувство, — даже если не накажут, все равно неловко, все равно хочется быть хорошим.

Не знаю, получится ли у нынешних подростков всех возрастов повзрослеть. Но надеяться больше не на кого. Или сами, или — ни домика, ни деревца.