«Холод» запускает цикл материалов, посвященный работам зарубежных писателей, мыслителей, ученых и политиков о России — от первых серьезных упоминаний до XXI века. Переводчик и публицист Дмитрий Симановский начинает с «Записок о Московии» — средневекового бестселлера за авторством дипломата Священной Римской империи Сигизмунда фон Герберштейна. Кажется, некоторые заметки Герберштейна об армии, политике и быте московитян актуальны и спустя 500 лет после написания.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Война против Украины, кроме прочего, привела и к кризису национальной идентичности. Если от имени народа совершаются страшные преступления, начинаешь сомневаться в себе как в части этого народа, общности, к которой относишь себя культурно и исторически.

Сегодня, когда весь мир в страхе и недоумении смотрит на размахивающую «булавой» Россию, возникает желание проследить, а какими нас видели раньше. Тем более что авторов россики — трудов, написанных иностранцами о России, — по крайней мере до XIX века можно считать источниками во многих смыслах более надежными, чем отечественных летописцев. Судя по их текстам о нас, со времен завоевания Новгорода и до сегодняшнего дня московская политика имеет набор общих черт, которые остаются неизменными, несмотря на самые крутые повороты — будь то петровская модернизация или советский проект.

Одним из первых, кто увидел многовековую преемственность кремлевской политики, стал Джордж Фрост Кеннан — соавтор послевоенного плана Маршалла. В 1946 году, будучи секретарем американского посольства в Москве, в ответ на запрос департамента иностранных дел он написал знаменитую «длинную телеграмму», в которой обрисовал «особенности советского мировоззрения после Второй мировой войны». Этот текст лег в основу политики сдерживания в отношении СССР. Позднее, в эссе «Советский Союз и некоммунистический мир в исторической перспективе», Кеннан пишет:

«Когда сегодня читаешь, что иностранцы писали [о России] еще во времена Великого княжества Московского, многие их наблюдения видятся почти как провидческие, они будто предвосхищают сегодняшние столкновения». И далее: «Значение этих наблюдений нельзя отрицать, поскольку они показывают, что черты, заметные уже в Московии, впоследствии сыграли важнейшую роль в становлении психологии Советской власти. <...> Большевизм оживил дух и обычаи Великого княжества Московского: ксенофобскую сущность религиозной ортодоксии, разрыв связей с Западом, мессианские мечты о Москве как Третьем Риме, страшные расправы, духоту и интриганство кремлевских покоев».

По понятным причинам такой взгляд в то время не могли себе позволить ни советские историки, ни беглые русские академики. И хотя функцию поддержания великой России за большевиками признали еще сменовеховцы (идейно-политическое течение белой эмиграции, выступающее за сотрудничество с Советской Россией. — Прим. «Холода»), а позднее эйзенштейновские «Александр Невский» и «Иван Грозный» недвусмысленно намекали на эту преемственность, открыто говорить о ней в эпоху большого идеологического противостояния решались немногие. К текстам Кеннана мы вернемся позднее, тем более что, прожив 101 год (1904–2005), он успел высказаться и по весьма актуальным вопросам.

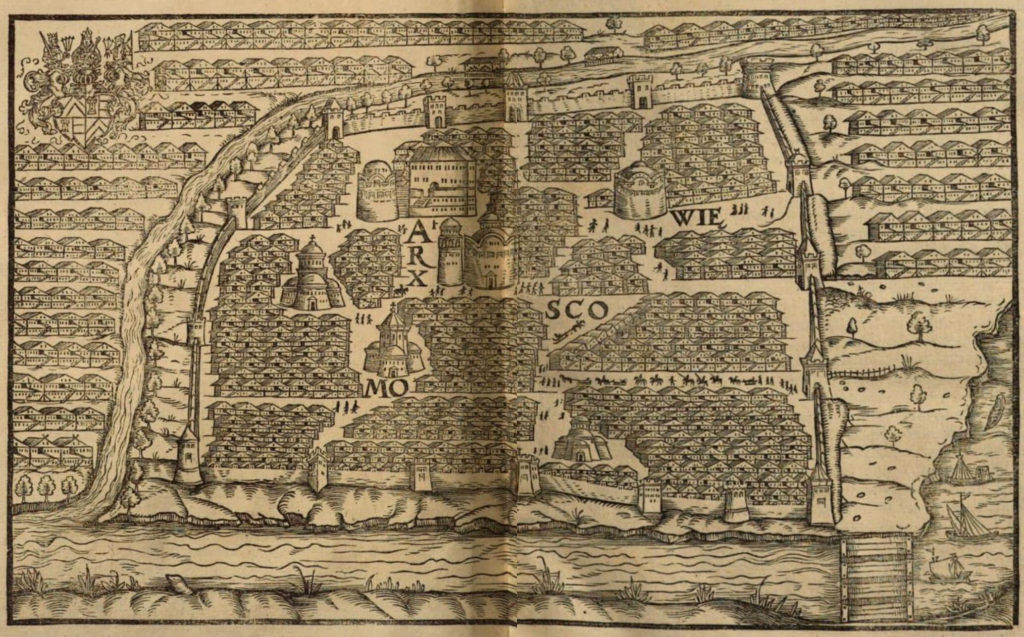

Начнем же экскурс с барона Сигизмунда Герберштейна, автора «Записок о Московии» — первой книги, содержавшей и свидетельства очевидца, и достоверные, почерпнутые из первоисточников, сведения об истории, географии и устройстве страны; книги, которая за 300 лет до появления российской этнографии заложила основы этой дисциплины, книги, на которую как на актуальное исследование ссылались такие русские историки, как Карамзин и Соловьев.

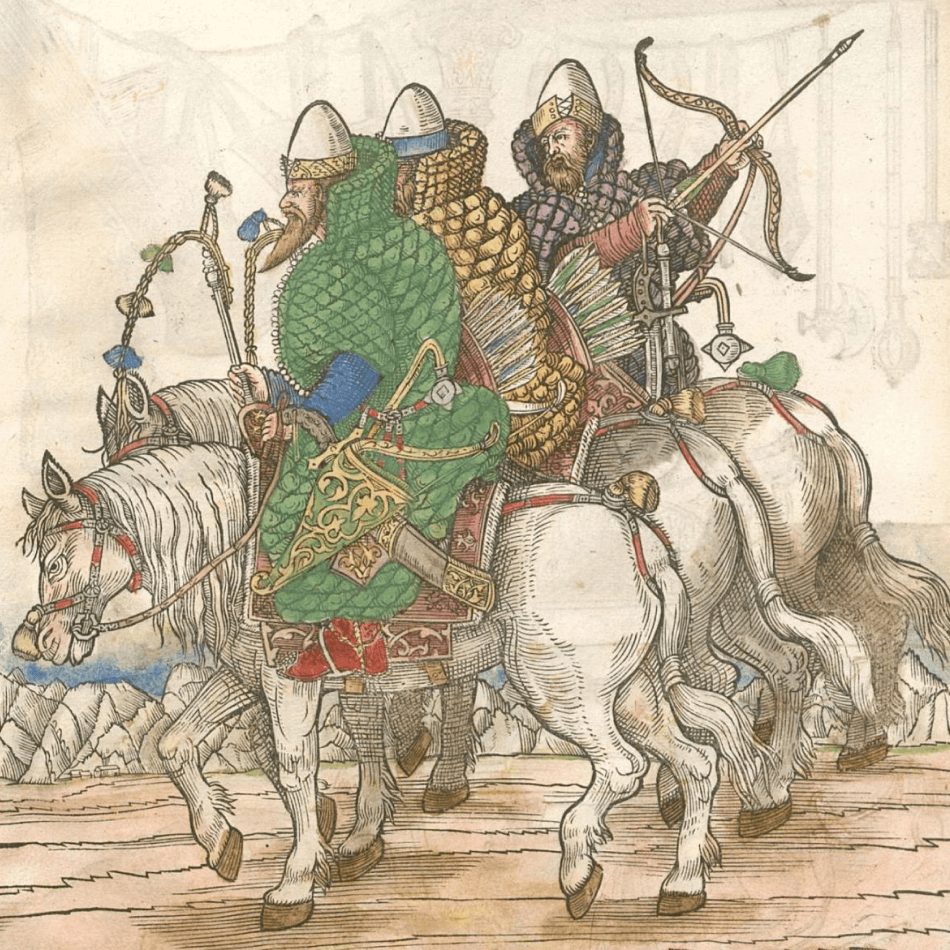

Сигизмунд фон Герберштейн (1486–1566) был сыном знатного землевладельца, выпускником Венского университета, кадровым дипломатом Священной Римской империи и соратником императора Максимилиана I, создателя самой могущественной династии в Европе и первого в истории правителя, над империей которого благодаря американским колониям Испании никогда не заходило солнце.

В начале ХVI века Максимилиан задумал всехристианский поход против Османской империи, для чего послал Герберштейна замирить двух соседних правителей — великого князя московского Василия III (сына Ивана III и византийской принцессы Софьи Палеолог) и великого князя литовского и польского короля из династии Гедиминовичей Сигизмунда I .

Оба государя претендовали на наследие Киевской Руси, и каждый по-своему занимался «собиранием земель русских». Северо-восточные земли под предводительством московских князей, ставших Великими благодаря и при помощи Орды, держались принципов строгой централизации и тотального подчинения. В многонациональном Великом княжестве Литовском, Русском и Жемойтском, напротив, готовы были мириться с некоторым федерализмом.

Перед австрийским дипломатом стояла практически невыполнимая задача по примирению соседей, отношения которых писатель и историк Леонид Юзефович описывает так: «Многовековое противостояние Москвы с Великим княжеством Литовским и Русским проходило на фоне их же своеобразного симбиоза. Противники говорили практически на одном языке, исповедовали одну религию. Они так хорошо знали и понимали друг друга и в то же время относились друг к другу с такой бескомпромиссностью, что этот хронический конфликт приобрел черты, свойственные династическим и гражданским войнам. Резких цивилизационных границ здесь не было, представители одних и тех же родов служили одновременно Москве и Вильно, то и дело меняя хозяев. К этому примешивались, во-первых, неизжитый страх сепаратизма, традиционно ищущего себе покровителей в Литве; во-вторых — постоянная, непредсказуемая в каждый конкретный момент и не подвластная никаким договоренностям угроза со стороны Крыма».

Ситуация осложнялась еще одним обстоятельством: по мнению московской стороны, переговоры о мире могли состояться только в Москве. Такого рода вопросы московский государь не делегировал, но и выезжать за пределы вотчины ему не пристало. Полтора века московские князья ездили в Орду за ярлыком на великое княжение, означавшим по сути возможность собирать дань с других русских княжеств. Поездки эти были сопряжены с неприятными и часто унизительными ритуалами. Достаточно сказать, что князьям нередко приходилось оставлять в залог своих детей, а могущественные ханы любили посмотреть, как спорят между собой претенденты на ярлык, доказывая свою верность Орде. Избавившись от этого бремени, московские князья, а потом и цари вплоть до первого императора предпочитали выезжать за границу разве только с войском.

Но вернемся к Герберштейну, который ездил к нам дважды. Он пишет, что

«не довольствовался сообщениями одного или двух, а опирался на согласные сведения многих», владел славянским языком, то есть мог разговаривать с представителями самых разных классов, «расспрашивал и разузнавал о том, что записывал раньше и что было многократно подтверждаемо многими свидетелями, принимал за достоверное».

Опытный дипломат, Герберштейн с пониманием относился к московским притязаниям, отдавал должное широте замысла и необходимости отстаивать свою позицию — то есть признавал за Московией ее государственные интересы. При этом не мог не отметить некоторых специфических черт московской пропаганды:

«Хотя государь Василий был очень несчастлив в войне, его [подданные] всегда хвалят его, как будто он вел дело со всяческой удачей. И пусть домой иногда возвращалась едва не половина воинов, однако московиты делают вид, будто в сражении не потеряно ни одного».

И московского пиара:

«У московитов такой обычай: всякий раз, как надо провожать во дворец именитых послов, иностранных государей и королей, то [по приказу государеву] созывают из окрестных и соседних мест низшую знать, наемников и воинов, запирают к тому времени в городе все лавки и мастерские, прогоняют с рынка продавцов и покупателей, и, наконец, отовсюду собираются граждане. Это делается для того, чтобы столь неизмеримое количество народу и толпы подданных свидетельствовали перед иностранцами о могуществе государя, а столь важные посольства иностранных государей — перед всеми о его величии».

О самом государе Василии Герберштейн написал так:

«Свою власть он применяет к духовным так же, как и к мирянам, распоряжаясь беспрепятственно по своей воле жизнью и имуществом каждого из советников, которые есть у него; ни один не является столь значительным, чтобы осмелиться разногласить с ним или дать ему отпор в каком-нибудь деле».

А об отношении к нему народа и приближенных — так:

«Они прямо заявляют, что воля государя есть воля божья и что бы ни сделал государь, он делает это по воле божьей. <...> Поэтому и сам государь, когда к нему обращаются с просьбами о каком-нибудь пленном или по другому важному делу, обычно отвечает: “Бог даст, освободится”. Равным образом, если кто-нибудь спрашивает о каком-либо неверном и сомнительном деле, то обыкновенно получает ответ: “Про то ведает бог да великий государь”».

О спецтранспорте и привилегиях — эдаких «мигалках» XVI века:

«Государь имеет ездовых во всех частях своей державы, в разных местах и с надлежащим количеством лошадей, так чтобы, когда куда-нибудь посылается царский гонец, у него без промедления наготове была лошадь. При этом гонцу предоставляется право выбрать лошадь, какую пожелает. Когда я спешно ехал из Великого Новгорода в Москву, то почтовый служитель, который на их языке называется ямщиком, доставлял мне ранним утром когда тридцать, а когда и сорок или пятьдесят лошадей, хотя мне было нужно не более двенадцати. Поэтому каждый из нас выбирал такого коня, который казался ему подходящим. Потом, когда эти лошади уставали и мы подъезжали к другой гостинице, которые у них называются ямами, то немедленно меняли лошадей, оставляя прежние седло и уздечку. Каждый может ехать сколь угодно быстро, а если лошадь падет и не сможет выдержать, то можно совершенно безнаказанно взять другую лошадь из первого попавшегося дома или у всякого случайного встречного, за исключением только гонца государева».

О суде и коррупции:

«Свидетельство одного знатного мужа имеет больше силы, чем свидетельство многих людей низкого звания. Поверенные допускаются крайне редко, каждый сам излагает свое дело. Хотя государь очень строг, тем не менее всякое правосудие продажно, причем почти открыто. Я слышал, как некий советник, начальствовавший над судами, был уличен в том, что он в одном деле взял дары и с той, и с другой стороны и решил в пользу того, кто дал больше. Этого поступка он не отрицал и перед государем, объяснив, что тот, в чью пользу он решил, человек богатый, с высоким положением, а потому более достоин доверия, чем другой, бедный и презренный. В конце концов государь хотя и отменил приговор, но только посмеялся и отпустил советника, не наказав его».

О церкви:

«Главная забота их духовенства состоит в том, чтобы приводить всех людей в свою веру. Монахи-отшельники давно уже привлекли в веру Христову значительную часть идолопоклонников, долго и усиленно сея у них слово божье. И по сей день отправляются они в разные страны, расположенные к северу и востоку, куда добраться возможно не иначе как с величайшими трудами и, вследствие голода, опасностью для жизни, не надеясь получить от того никакой выгоды, которой и не ищут; подкрепляя иногда Христово учение и [своей] смертью, они ищут только свершить богоугодное дело, призвать на путь истины души многих, совращенных с него заблуждением, и приобрести их Христу».

О банковском деле и кредитах:

«Ссужать деньги под проценты у них в обычае, хотя они и говорят, что это большой грех, никто почти от него не воздерживается. Но процент прямо-таки невыносим, именно с пяти всегда один, то есть со ста двадцать. Церкви, кажется, поступают более мягко, именно они берут, как говорят, десять со ста».

О москвичах:

«Народ в Москве, говорят, гораздо хитрее и лукавее всех прочих и особенно вероломен при исполнении обязательств; они и сами прекрасно знают об этом обстоятельстве, а потому всякий раз, когда общаются с иноземцами, притворяются, будто они не московиты, а пришельцы, желая тем внушить к себе большее доверие».

О феминизме:

«Положение женщин весьма плачевно. Они [московиты] не верят в честь женщины, если она не живет взаперти дома и не находится под такой охраной, что никуда не выходит. Они отказывают женщине в целомудрии, если она позволяет смотреть на себя посторонним или иностранцам.

Весьма редко допускают женщин в храмы, еще реже — на беседы с друзьями и только в том случае, если эти друзья — совершенные старики и свободны от всякого подозрения. Однако в определенные праздничные дни они разрешают женам и дочерям сходиться вместе для развлечения на широком лугу».

О внутренней колонизации:

«Новгород Великий — самое большое княжество во всей Руссии. <...> Некогда, во время процветания этого города, <...> здесь было величайшее торжище всей Руссии, так как туда стекалось отовсюду — из Литвы, Швеции, Дании и из самой Германии — огромное число купцов, и от столь многолюдного стечения разных народов граждане умножали свои богатства и достатки. Даже и в наше время иноземцам позволено иметь там своих торговых представителей. Владения Новгорода простираются главным образом к востоку и северу, они граничили с Ливонией, Финляндией и почти что с Норвегией. <...> Во владении Новгорода находились и восточные княжества: Двинское и Вологодское, а на юге ему принадлежала половина Торжка. И хотя эти области, полные рек и болот, бесплодны и недостаточно удобны для поселения, тем не менее они приносят много прибыли от своих мехов, меда, воска и разнообразных рыб. Князей, которые должны были управлять их республикой, они поставляли по своему усмотрению и желанию и умножали свою державу, обязывая себе всевозможными способами соседние народы и заставляя их защищать себя за жалованье наподобие наемников. Следствием союза с этими народами, помощью которых новгородцы пользовались для сохранения своей республики, и было, что московиты похвалялись, будто имеют там своих наместников, а литовцы в свою очередь утверждали, что новгородцы их данники. В то время как этим княжеством управлял по своей воле архиепископ, на них напал московский князь Иоанн Васильевич и семь лет подряд вел с ними жестокую войну. Наконец, в ноябре месяце 1477 года по рождестве Христовом он победил новгородцев и, принудив их на определенных условиях подчиниться его власти, поставил от своего имени наместника над городом. Но, считая, что он еще не располагает полной властью над ними, и понимая, что не может достигнуть этого без войны, он явился в Новгород под благочестивым предлогом, желая будто бы удержать новгородцев, которые якобы собирались отпасть от русского закона (в латинство); пользуясь таким поводом, он занял Новгород и обратил его в рабство. Он отнял все имущество у архиепископа, граждан, купцов и иноземцев и, как сообщали некоторые писатели, отвез оттуда в Москву триста повозок, нагруженных золотом, серебром и драгоценными камнями. Я тщательно расспрашивал в Москве об этом и узнал, что повозок с добычей увезено было оттуда гораздо больше. Да это и неудивительно, ибо по взятии города он увез с собой в Москву архиепископа и всех более богатых и влиятельных лиц, послав в их владения как в новые места обитания своих подданных».

«Город Псков единственный во всех владениях московита окружен каменной стеной. <...> Область этого города некогда была весьма обширна и независима, но в конце концов в 1509 году по рождестве Христовом Иоанн Васильевич захватил ее вследствие измены некоторых священников и обратил в рабство. Он увез даже колокол, по звону которого собирался сенат для устроения общественных дел; расселив самих жителей по другим местам, а на их место приведя московитов, Иоанн Васильевич полностью уничтожил свободу Пскова. В результате просвещенные и даже утонченные обычаи псковитян сменились обычаями московитов, почти во всех отношениях гораздо более порочными. Именно псковитяне при всяких сделках отличались такой честностью, искренностью и простодушием, что, не прибегая к какому бы то ни было многословию для обмана покупателя, говорили одно только слово, называя сам товар».

О международном имидже:

«Вследствие столь многочисленных походов и славных деяний имя московитов стало предметом великих страхов для всех соседних народов и даже в немецких землях, так что возникает опасение, что господь по великим нашим грехам и преступлениям, если не обратимся к нему с искренним раскаянием, подвергнет нас тяжким испытаниям от московитов, турок или каких-либо других великих монархов и строго покарает нас».

Книга была закончена на склоне блестящей дипломатической карьеры Герберштейна, через 23 года после его последнего визита в Московию. Изданные в 1549 году «Записки» стали настоящим бестселлером, были переведены на несколько языков, но на территории, ставшей предметом исследования, их ожидаемо не оценили. Бояре Ивана Грозного назвали Герберштейна неблагодарным клеветником, клепавшим небылицы на государей московских, хотя других авторов, пользовавшихся «Записками» как первоисточником, на Москве знали и даже переводили. Первый полный перевод на русский выполнил в 1748 году присяжный переводчик Академии наук Кондратович. Однако напечатан этот перевод не был, потому что в содержании книги сам переводчик усмотрел много непечатного: «И покорнейше прошу сию мною переведенную книгу приказать в сокровенном месте хранить, ради многих содержащихся в оной секретов», — пишет он в канцелярию Академии наук. Напомним, что с момента первой публикации прошло без малого два века. Полноценный перевод с латинского оригинала вышел лишь в 1908 году стараниями видного библиографа и филолога-классика Александра Иустиновича Малеина.