Деревня Ивановка находится в алтайской степи, у реки Таловка, в трех часах езды от Барнаула. 10 улиц и 7 переулков — вот и вся Ивановка. О жизни в деревне, где она родилась и выросла, рассказывает журналист Лариса Хомайко.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Ивановка — глухое село на юге Алтайского края. Степь, ровная, как стол, с одного края прикрыта округлыми, словно плюшевыми сопками. Невысока сопочная стена, но надежно прячет Ивановку от бурь большого мира. Все докатывается сюда с опозданием в несколько лет, и время течет здесь густо и медленно, как мед. В Ивановке давно ничего не происходит, и от этого иногда кажется, что здесь безопасно, как в детском сне. Но каждый раз оказывается, что и за сопками не спрячешься, не пересидишь, не защитишься.

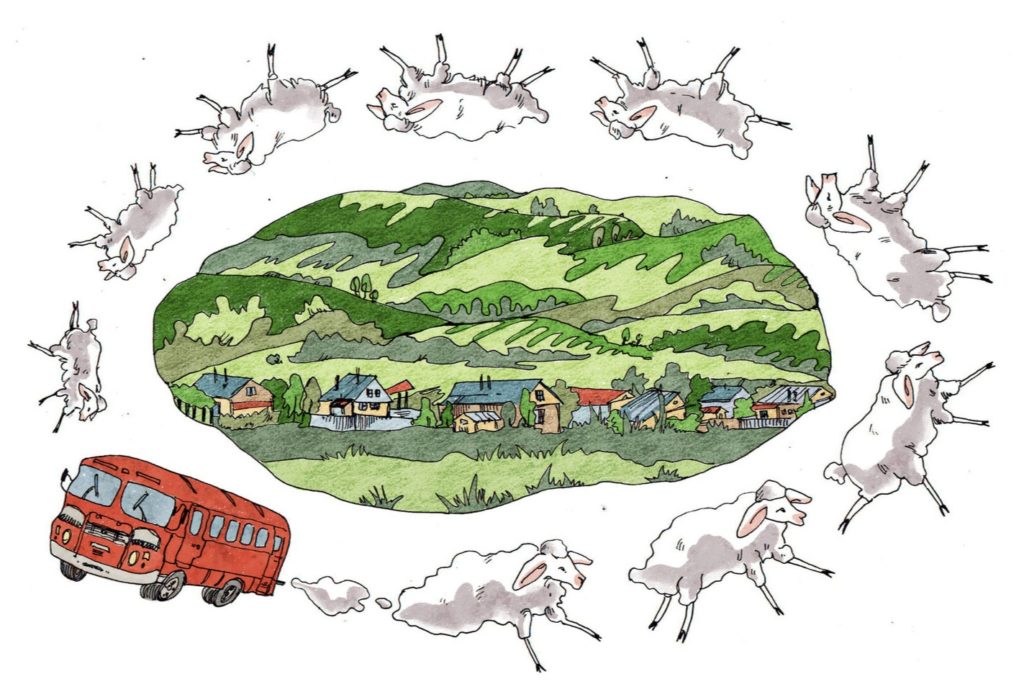

Раньше в Ивановке был государственный племенной завод. Здесь выводили овец породы «алтайская тонкорунная», огромных и лютых, как тигры. Теперь о великом прошлом села напоминают только скелеты ферм и памятник около конторы: чабан с ягненком на руках. Никакой работы здесь нет, и даже туристы в эту глухомань не едут, но люди все равно живут. Привыкли.

И я осталась, я никак не могу разорвать эту пуповину, справиться с этой моей напрасной любовью. Приезжаю из города почти каждый месяц, живу подолгу, и каждый раз удивляюсь, что сюда можно попасть просто автобусом, без всяких кроличьих нор.

Ягода

— Этот день я очень хорошо помню. Молодая была — не вспоминала, а сейчас иной раз как кино в голове крутят, — Аркадьевна разогнулась над ведром с полевой клубникой (мы говорим: «ягода»).

Мы с Аркадьевной на всю деревню две сборщицы ягоды остались: всем надоело, а нас, как подходит дело к середине июля, ничем не удержать, хватаем ведра и в сопки. Каждое лето есть у меня день-другой, когда я наполняю ягодой желтое ведерко с надписью «Турист» и слушаю рассказ о жизни Аркадьевны в обратном хронологическом порядке. На четвертое лето мы добрались почти до ее начала, до промозглого мартовского дня пятьдесят третьего года.

— По радио — была такая тарелка интересная на столбе около школы, ну ты должна помнить этот дом, там Караваевы потом жили, — вот, по радио передавали страшную музыку. Мама схватила резиновые сапоги, почему-то надела мне их на босу ногу, и побежали мы с ней. Мама бежит, а сама кричит криком, рыдает, меня за собой тащит…. А у меня ноги так мерзли, прямо, думала, отвалятся.

Вся деревня в конторский сад сбежалась. Все голосят, кричат, клянутся. Я уже потом, когда выросла, поняла: они как будто соревновались, кто сильнее горюет. Но ведь и не притворялись! А вот так бы подумать: у бабушки твоей деда, отца, двух братьев... У нас… ну ты знаешь, наверное, девичья фамилия у меня Дьякова, отец мой был служитель культа, так что… И так у каждого второго тогда.

Аркадьевна рассказывает и быстро-быстро собирает ягоду. Она рвет чисто, сразу отделяет чашелистики, у нас говорят: «жопки». Я так не могу, ленюсь.

— И вот представь, стоим мы, плачем всей деревней, Николай Захарыч речь с трибуны толкает. И тут дядя Паша, дед твой, с работы идет. И как-то так это было, что вот мы все тут, а он со стороны подходит, с пригорка. И все не на Захарыча глядят, а на него, — он грязный весь, ну шофер, что ж ты хочешь, фуфайка промасленная, ухо у шапки завернуто. Но держится так… фронтовик! Подошел, постоял и говорит: «Чего ревете, дураки? Ох вы и дураки-и!».

Махнул рукой и пошел домой. И ничего ему за это не было, вообще ничего.

Потом Аркадьевна молчит, и я молчу тоже. Небо над Ивановкой синее-синее, у нас тут почти никогда не бывает дождей: говорят, это из-за колдунов все — много колдунов в деревне, вот и наказывает бог.

Появляется Гена

Утром сижу, мирно пасу утят, подъезжает на телеге Гена Харакири: ты любишь меня фотографировать, сфотографируй нас с Зобаром, Зобар у меня ох и красивый, а имя – имя из «Табор уходит в небо».

У Зобара горячий косящий глаз, густая челка, мягкая теплая морда. Я тоже, конечно, хочу себе Зобара, мчаться верхом по степи, важно ехать в телеге за ягодой. Ничего себе конь у тебя, Гена, говорю. Но тут пришел Папаня, начал нудить, задавать неудобные вопросы. Попытался сузить Харакири, широкого сибирского человека.

— Ну и нахрена тебе этот Зобар? Коров ты на ём не пасешь, денег не зарабатываешь. Только говно вывозишь за им.

Но Гену не сузить, нет. Бывшая жена, Маргариточка, рыжая учительница рисования, пыталась, но и от нее он убегал в одних носках — зимой, в буран — и возвращался уже мертвецки пьяным. Носки, правда, шерстяные были, но и это для Маргариточки оказалось слишком.

Гена, Гена, цыганская твоя душа. Прошлым летом Гена дружил с орнитологом, жил тут у нас в степи интересный человек на черной «Ниве». Каждый вечер Гена ездил к нему на коне, жег костер, слушал истории про птиц и про науку. Харакири страшно уважает две вещи: науку и свободу. Это его основные ценности.

— Эх, Андреич, херню ты говоришь. Травы в этом году много, месяц овечек попасу — вот и сено. Ты на уздечку-то погляди! Думаешь, это цыганский узор? Нет, — торжествует Гена, — монгольский! Я за эту уздечку Палычу литр проспорил. Не верил, что он ее сделает из одного ремня.

Скорость руна

— Чо, — спрашиваю у Саши, — много картошки накопали?

— Вот за что я ненавижу эту деревню, — шипит Саша, — тут каждому надо докладывать, сколько накопал, сколько надоил, сколько помидоров насолил, сколько дров купил, сколько сена накосил, когда баню отремонтирую. Один раз сижу в ресторане, за соседним столиком две женщины сидят: городская и деревенская. Так деревенскую сразу видно. Она сидит и хвастается, что хорошую картошку накопала. А городская ей: а я в бутике лифчик купила за 80 тысяч!

Саша умеет измерять атмосферное давление хвойной палочкой, прибитой к дверному косяку. К дождю или бурану палочка поднимается – этот фокус он привез откуда-то из своих странствий по вахтам. Многие ивановские мужики живут дома два-три месяца в году, а так постоянно нанимаются то рыбу ловить на Дальний Восток, то золото добывать на север. Но глупые фокусы привозит один Саша.

— Девки, у Саши палочка поднялась, сегодня не поливаем, — каждый раз голосит на всю улицу ехидная Компотиха.

Когда-то Саша был шахтером на Донбассе. Увидел по телеку документальный фильм про ивановских овечек — «Скорость руна», — приехал и живет тут лет 30. Уже овечек никаких нету, а он все живет и ругает нас, деревенских дураков.

Любовь

В Ивановке драма: разводятся, расстаются, распродают всех коров и разъезжаются в разные стороны молодые Суворовы. С помощью звуковоспроизводящей аппаратуры разводятся: сначала Саня укрывается у себя в тракторе, включает древнюю магнитолу, и вот мы слушаем, что «я не перережу вены и не напишу твое имя кровью в подъезде, но наша фотография возвращает меня в те счастливые дни». К вечеру не выдерживает Танька, и оживают колонки на огороде. Ее песни брутальные и дикие, я таких не слышала раньше, что-то вроде: «Ты говоришь, что я твой бог, а мне пох, а мне пох».

Лето прошло зря. Любови капец. У Суворовых семилетний мальчик, он не умеет ходить и разговаривать, тяжелая форма ДЦП. Саня его любит и катает на тракторе. Танька собирается увезти его в другую страну к своей бабушке Марте, надеется, что там ему будет легче. Суворовых в деревне не любят за нелюдимость, огромное хозяйство и суровую сосредоточенность друг на друге. Но сейчас никто из соседей не прибегает и не требует выключить эту поганую музыку, даже ехидная Компотиха.

… А я сижу на ступеньках, смотрю на этот трагический мюзикл и думаю, что кто мы и откуда, когда от всех тех лет остались пересуды. А нас на свете нет.

Поезд

У деда Компота, мужа ехидной Компотихи, есть застарелая, но неизбывная мечта — хоть раз снова увидеть поезд.

— Поезд я уже лет двадцать не видел. Один раз был в Поспелихе, до автобуса еще три часа — думаю, пойду пока поезд посмотрю. Ждал, ждал, так и не посмотрел. Мужики сказали, они щас редко ходят.

Крыша

— Не слыхать про Гальку Аксенову, живет она с новым мужиком?

— Живет. Он ей крышу перекрывает. Меняет их, как перчатки. Не успела прошлогоднего выгнать, который баню-то ей строил, уже этого откуда-то привезла.

Ды ну?

В деревне до сих пор любят рассказывать эту историю.

Когда Ивановка была столицей племенного овцеводства, многие чабаны у нас были Героями социалистического труда, одному даже памятник при жизни поставили: человек с ягненком в руках на невысоком постаменте около совхозной конторы.

И вот решили его принять в партию, — а он не принимается никак, ни на один вопрос ответить не может. Но принять-то надо героя. И пошла районная комиссия с беспроигрышной фигуры:

— Кто «Капитал» написал?

Человек-памятник задумался:

— Може, зоотехник новый? Он с тетрадкой ходит, все время чо-то записывает.

— А может, Карл Маркс? — выкрикнула комиссия в отчаянии.

— Ды ну?!

Биологический отец

С помощью какой-то глупой телепередачи Маманя выучила выражение «биологический отец» и козыряет им в разговоре с соседкой Олюней.

О: Чо это, Паловна, у тебя утята орут?

М: Их селезень гоняет... биологический отец.

О: Ой, зато гусь у вас какой хороший отец! Сразу видно, что настоящий, а не биологический.

М (любовно): Когда гусята вылупились, он танцевал от радости. Гуси, они вообще. Хотя ты знаешь, у нашей бабуси гусь от гусихи уходил! Она гусят выводила, сидела на яйцах, а он ушел к соседской гусихе. Как она кричала, бедная, бедная...

Я (не выдержав, встреваю): Вообще-то нет. Вряд ли это было на самом деле. Гусь — моногамная птица, и...

О: Лариска! Ты чо! Да щас вообще никому верить нельзя!..

Одно слово

… за красной сопкой — Мятные места. Через Мятные места я хожу к Иде.

Иде 90 лет, всю жизнь она работала в порту на далеком Сахалине, руководила подразделением грузчиков. Ее послушаешь — так помыкала ими, как хотела. Сейчас золотые деньки Иды позади, она вернулась на родину и помыкает только мной и отрядом подшефных алкоголиков. «Сядут, богодулы, и курят, курят…» — Ида осуждающе сжимает в ниточку тонкие губы. Богодулы выполняют огородные работы, а она выдает им сигареты и угощает борщом.

У Иды в альбоме с фотографиями старая телеграмма в одно слово: «Жив». Телеграмму получили в пятьдесят четвертом, — а до этого десять лет от брата Петра не было вестей. Он потом рассказывал, как вышел из лагеря без копейки денег, и на почте в Нарыме добрая женщина разрешила ему отправить телеграмму, — но только в одно слово.

Петр вернулся в Ивановку и жил тут еще 20 лет. Построил себе на краю деревни дом с не по-сибирски большим окном, только всегда садился к нему спиной, чтобы не видеть, до чего «сибирские лодыри» довели его сенокосы.

Теперь в этом доме живет Ида. Когда я остаюсь у нее ночевать, то просыпаюсь от боя часов «Маяк» с Лениным и рассматриваю созвездия над сопкой. За сопкой, налево, через Хахальный брод, до двадцать четвертого года была наша семейная мельница.

«Спой-ка мне про свободу, этого, как он, Галича?» — просит Ида и удивляется: хорошая песня.

Летчик

Темная сторона Ивановки: вчера Владик бегал за своей новой женой с включенной бензопилой; так и распилил бы, если б не отважная соседка Оксанка, вооруженная железной палкой. В бессильной ярости Владик перепилил какую-то трубу отопления и ушел пить дальше. А я его видела незадолго до этого, он покупал мороженое ребятишкам, — каждому по два, шесть штук.

— Чо-то Владик водки забыл купить, — съязвила Компотиха, а он вообще ничего не сказал, снял очки, вытер их об камуфляжную куртку и надел снова. Потом мы с ним шли к нам за речку, и на мосту Владик мне сказал, что все, теперь точно все, завязал, — семью он не потеряет. И добавил: блин, только не начинай.

А я вообще решила больше не начинать никогда, я уже не знаю, что мне еще сделать, какую принять аскезу, чтобы воцарилось добро. Персонажи делают что хотят, гнут свои нелепые, а то и страшные линии, автора в грош не ставят, — ладно, живите своим умом, раз мой не нужен. Но, Владик, — молчу я, — ты же не можешь не помнить, как в детстве мы перестроили в штаб наш цыплятник: обмазали его изнутри глиной, побелили известкой, Вовка сколотил какой-то шкаф, а Наташка нарисовала неожиданный плакат «Муха — источник заразы». И как мы один раз сидели там вдвоем, резались в карты, дождь еще шел, и ты мне сказал свой главный в мире секрет, что хочешь стать летчиком.

— Как ты думаешь, — спрашивал ты тревожным шепотом, — могут меня из-за зрения в летчики не взять?