Ярослав Могутин — одна из самых скандальных фигур в российской культуре 1990-х: поэт и прозаик, переводчик и журналист, порноактер и открытый гей. Он бравировал своей гомосексуальностью в прозе и стихах и одновременно писал милитаристско-патриотическую публицистику для партийной газеты НБП — «Лимонки». В 1993 году против 19-летнего Могутина было заведено первое в России уголовное дело за журналистику (статья 206 УК РСФСР — «хулиганство с особым цинизмом») — он взял интервью у Бориса Моисеева, где поп-певец признавался, что его заставляли «сосать грязные концы комсомольцев»; потом Могутин пытался заключить со своим бойфрендом гей-брак в московском загсе.

В 1994 году после еще одного уголовного дела — за разжигание межнациональной розни — Могутин уехал в США и получил там политическое убежище. Уже почти 20 лет он не публикуется на русском языке. Специально для «Холода» Денис Куренов поговорил с Могутиным о том, что с ним сейчас происходит, любви-ненависти к Америке и о том, как Александр Дугин пил водку с его любовником.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Мы с вами долго не могли поговорить из-за вашего графика. Расскажите, чем вы занимались последние месяцы.

— Я был в Мексике. У меня там проходили две выставки. Одна — с моим давним другом, канадским режиссером Брюсом Лабрюсом (создатель андеграундных фильмов о жизни гомосексуалов, изобилующих порнографическими сценами. — Прим. «Холода»). Вторая — с английским художником Стюартом Сэндфордом и несколькими мексиканскими художниками. Выставка с Брюсом была благотворительная, в поддержку первого ЛГБТ-центра в мексиканской столице.

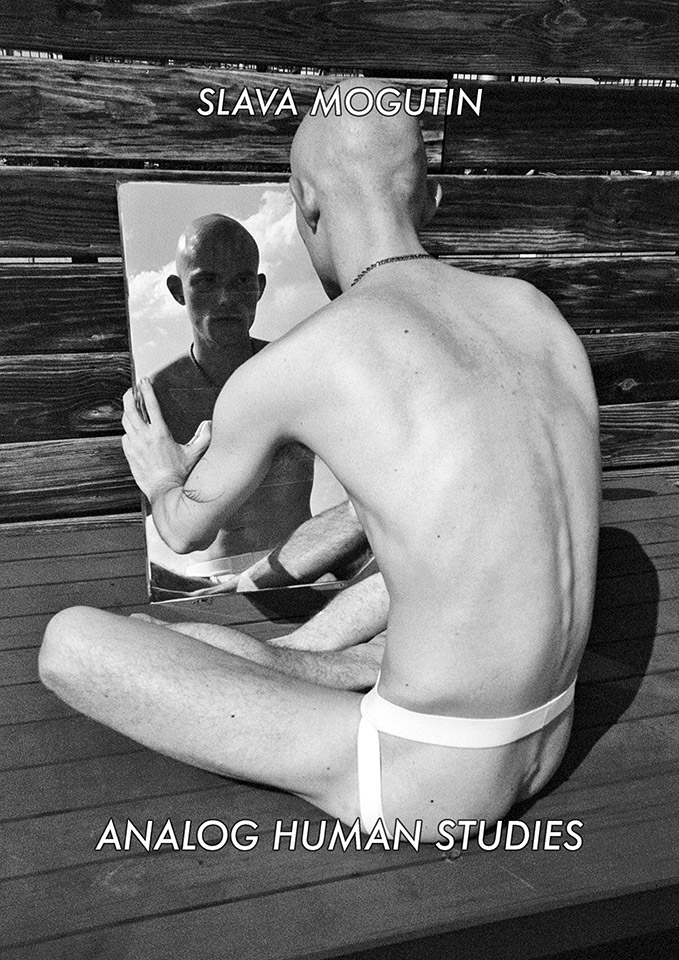

Еще я заканчивал работу над новой книгой, которая совсем недавно вышла в Лондоне, — «Analog Human Studies». Это мини-ретроспектива моих работ за последние 20 лет — многое из того, что было снято на пленку. В книге 80 портретов разных персонажей, включая известных художников и андеграундных легенд типа Пьера и Жиля и Брук Кэнди.

Параллельно я работаю над несколькими книгами, одна из которых выходит в конце этого года. Это иллюстрированный сборник стихов под названием «$atan Youth».

Сборник англоязычный?

— Преимущественно да, но будет также подборка новых русскоязычных текстов. Правда, по-русски я пишу очень мало. Кстати, в этом году вся неопубликованная русскоязычная поэзия последних лет выйдет в издательстве «Асебия» вместе с переизданием «Декларации независимости» — моего последнего сборника стихов, вышедшего в России.

В России вас помнят как скандального поэта и журналиста из 1990-х. Расскажите самое главное, что нужно знать про ваш американский период творчества.

— Самое главное — это книги. Для меня именно книги всегда были главным способом самовыражения. У меня вышло три альбома фотографий в Америке и три — в Европе. Еще были два иллюстрированных сборника стихов, «Food Chain» и «Pictures & Words». Но я думаю, «Analog Human Studies» — лучшая моя книга на сегодняшний день. Там много персонажей, которые повлияли на меня как на художника и поэта. И кроме фотографий, в этой книге есть тексты-рисунки — я это называю визуальной поэзией. Это что-то между дневниковыми записями и стихами.

Сейчас в связи с войной особо актуально звучит ваш первый американский сборник фотографий — «Lost Boys», в котором среди прочих героев есть, например, студенты российских кадетских училищ…

— Да, это книга про конформизм и нонконформизм, про их существование в параллельных измерениях. Меня всегда возбуждали молодые люди в униформе — парни, связанные с государственными структурами. Это кадеты, солдаты, матросы, полицейские и так далее. Одна из моих ранних поэм — «Армейская элегия» — в свое время многих шокировала откровенными фантазиями о солдатах и казармах. В то время в Москве даже был гей-клуб «Казарма», где можно было подснять солдат.

Кстати, про казарму: был забавный эпизод, когда мы с моим приятелем Митей по пьянке ходили снимать солдат в одну из московских казарм. Помню, я был в каком-то разорванном розовом плаще, а он — с бутылкой шампанского. Нам удалось снять с караула очень симпатичного солдата из Рязани. Мы ему сказали, что я — сын министра обороны, а Митя — сын министра здравоохранения и, мол, мы его официально снимаем с караула. Он в итоге с нами пошел на какую-то тусовку у Оли Дарфи (режиссерка и сценаристка. — Прим. «Холода»). Это все было очень мило и забавно.

Помимо людей в униформе, в «Lost Boys» я показывал срез совсем иной молодежной культуры — это документация жизни скинхедов, панков и скейтеров в Германии. В итоге получилась такая интересная комбинация конформизма и нонконформизма. Книга пользовалась большим успехом и стала, я бы даже сказал, культовым явлением для многих молодых художников и фотографов.

Но несмотря на страсть к юношам в военной форме, в российской армии вы служить не хотели?

— В России в те годы геев в армию не брали. На медосмотре, узнав о моей ориентации, они даже не знали, что делать. Да и в армию я никогда не стремился, к войнам всегда относился негативно. Я пацифист. Для меня это привлекательно скорее на эстетическом и сексуальном уровне. Но, кстати, я умею разбирать и собирать автомат Калашникова: это в те годы былo частью военной подготовки в школе.

Как вы отреагировали на произошедшее 24 февраля 2022 года?

— Это катастрофа. Я был в Мексике, когда началась война. Друзья у меня перед этим постоянно спрашивали — возможна ли война? Я однозначно всем говорил, что этого никогда не произойдет. Мои друзья из Украины и России тоже в это не верили. Все были в полном шоке. И то, что война разрушает столько человеческих жизней и отнимает у стольких людей будущее, — это, конечно, кошмар.

Сталкивались ли вы за это время с какими-то проблемами из-за того, что вы русский?

— Да, из-за бойкота русских художников у меня накрылось несколько проектов. Удивительно, что с этим приходится сталкиваться и тем, кто российскую власть никогда не поддерживал. Я думаю, эта ситуация сейчас всех русских очень задевает.

У меня в прошлом году была большая музейная выставка в Штутгарте. И она была на грани срыва из-за того, что я русский, даже несмотря на мое американское гражданство. В итоге куратор выставки настоял на том, чтобы я написал открытое заявление по поводу моего отношения к войне. Его распечатали на английском и немецком языках и выставили как часть экспозиции.

Все это проблема институций, которые не хотят рисковать. Люди, с которыми я работал, говорили, что это не их вина, просто сейчас такая обстановка, что выставлять русских художников опасно. Даже если они диссиденты, против Путина и против войны.

Вы живете в США дольше, чем жили в России. Полюбили ли вы Америку?

— У меня с Америкой, я бы сказал, некая любовь-ненависть. Я об этом подробно писал в моей дневниковой книге «Америка в моих штанах». Здесь много вещей, которые меня раздражают и откровенно злят. Я об этом всегда говорю, пишу и не скрываю своего отношения к ханжеству и цензуре, которые навязываются американскими корпорациями. Но я по-прежнему люблю Америку, люблю Нью-Йорк. У меня здесь много близких друзей. Так что да — любовь и ненависть в одном гремучем коктейле.

Как изменилась Америка с тех пор, как вы туда переехали?

— Когда я сюда переехал, Нью-Йорк был очень богемным городом с сильной андеграундной традицией. Масса альтернативных мест, галерей, клубов, баров и так далее. Но потом мэр Джулиани (американский консервативный политик, мэр Нью-Йорка с 1994 по 2003 год. — Прим. «Холода») объявил войну ночной жизни, особенно гей-субкультуре. Нью-Йорк пережил колоссальную трансформацию и фактически стал полицейским городом. Моя вторая книга — «NYC Go-Go» — как раз посвящена ночной жизни Нью-Йоркa в ту эпоху. Практически все злачные места, где я снимал, закрылись за очень короткий период.

В Нью-Йорке по-прежнему живет и работает много людей, представляющих альтернативную культуру. Но все же за последние годы он снова стал весьма консервативным местом, где очень сложно выжить молодым художникам. Здесь легко тем, кто богат, кто продает дорогое искусство.

Сейчас я все больше времени провожу в Берлине. За последние несколько лет этот город стал моим вторым домом. В прошлом году у меня там прошли три выставки, в этом будут еще две. По сравнению с Нью-Йорком Берлин — это альтернативная столица. Половина моих друзей, которые жили в Нью-Йорке, переехали или собираются в Мексику, Лос-Анджелес, Берлин.

Может, Нью-Йорку нужен новый «анти-Джулиани» — политик из левого лагеря? Вы вот, помню, Берни Сандерса поддерживали…

— Берни Сандерс действительно один из немногих персонажей в американской политике, кого я уважаю. Но я убежденный анархист, негативно отношусь к любым структурам власти. Как говорил Оскар Уайльд, для художника лучшая система государства — это отсутствие государства.

На Западе сейчас в основном вся цензура и корпоративная мораль навязывается со стороны левых сил. И я все чаще прислушиваюсь к тем, кого традиционно принято называть «правыми». Вот взять ту же ситуацию с Украиной. Я хоть и против войны, но считаю, что чем больше оружия посылается Украине, тем дольше будет длиться война. У меня часто по этому поводу дискуссии с друзьями, которые считают, что нужно поддерживать войну любой ценой.

Но есть мнения, что, например, Путин не остановится. И что если не вооружать Украину, то война не только не закончится, но приобретет еще более ужасающие масштабы — российские войска пойдут на Киев, Львов, может, даже на другие страны.

— Я повторюсь, что я против этой войны. Я пацифист и в принципе против всех войн. Путинский режим преступный и коррумпированный, с этим трудно спорить. Но какой ценой мы сможем его остановить? Ценой скольких украинских и русских жизней? Может, есть какие-то альтернативы — дипломатические и политические способы добиться конца этой бойни? Моя позиция не очень популярна среди моего круга общения.

А если брать не ваш круг общения, а настроения в американском обществе в целом?

— Война для Америки — это традиционно очень выгодная индустрия. Но большинство американцев не понимают, какое отношение Америка имеет к Украине. Они даже не знают наверняка, где она на карте находится.

У меня было в прошлом году интервью немецкой газете Die Welt, в котором я говорил о своем отношении ко всей этой ситуации. И мое мнение, что эта война — результат полного дипломатического провала со всех сторон. Это все возможно было решить дипломатическими путями. Эскалация была не только со стороны России, но и со стороны Запада.

Я поэтому и не люблю говорить о политике. В любом случае, вне зависимости от твоей позиции, это у кого-то вызовет негативные эмоции, особенно сейчас. Я считаю, что через искусство и культуру можно переступить через языковые, политические и идеологические барьеры. Как бывший диссидент, я на своем долгом и горьком опыте убедился, что будучи художником и поэтом можно добиться гораздо большего, чем через политические лозунги и декларации.

Несколько лет назад на ютьюбе появилась запись программы «До 16 и старше» с вашим участием. Это 1990 год, вам 16 лет. В кадре мы видим скромного домашнего мальчика, который жалуется, что ему не о чем разговаривать со своими сверстниками, потому что они не интересуются искусством. Всего через три года вы будете известным скандальным журналистом, открытым геем, на которого заведут уголовное дело за интервью «Грязные концы комсомольцев» с Борисом Моисеевым. Что вас так изменило?

— Я много времени проводил в Москве: тусовался на андеграундных концертах, дружил с рок-звездами и художниками, на меня это все производило сильное впечатление.

Одним из ключевых моментов была встреча и общение с Эдуардом Лимоновым. Он даже жил одно время у меня на кухне, я жил у него в Париже. Когда я сбежал в Штаты, Лимонов переселился в мою квартиру на Арбате. После его ареста квартиру опечатали, все там конфисковали, включая мои рукописи, книги и все личные вещи. Наверняка это все где-то пылится в архивах ФСБ.

Да, общение с такими людьми, как Лимонов, Наташа Медведева, [художники] Саша Бренер, Олег Кулик, Андрей Бартенев, Владик Монро, Георгий Гурьянов, Тимур Новиков, сильно повлияло на меня. Это было очень романтическое время, и я по-прежнему вспоминаю его с ностальгией. У меня был панковский драйв по отношению к советской и постсоветской системе. И я хотел все это взорвать и уничтожить.

Интересно, что вы говорите об уничтожении не только советской системы, но и постсоветской. Почему вы были в оппозиции и к ельцинскому режиму, который поддержали многие люди из вашего круга?

— У меня полная антипатия к любым правительствам. Но ельцинское правительство меня не устраивало своей чудовищной коррумпированностью. Так называемая приватизация была по сути разграблением национальных ресурсов. А либеральная пресса обслуживала тогдашнюю власть, участвуя во всем этом беспределе. Богема тоже фактически была на службе у них. Я к этому относился негативно тогда и негативно отношусь сейчас. В этом плане ничего не изменилось, несмотря на мою ностальгию по началу 1990-х.

В Национал-большевистской партии вы оказались из тех же соображений, как я понимаю. Партия тогда была площадкой, объединявшей самые разные идейные силы, которые были недовольны ельцинским режимом и происходящим в стране.

— Все же членом НБП я никогда не был. Да, я придумал название газеты «Лимонка», в самом начале был даже ее редактором, а потом стал нью-йоркским корреспондентом. Но в самой партии я никогда не состоял. К Лимонову у меня всегда было большое уважение как к писателю и поэту, я по-прежнему считаю его одной из ключевых фигур в современной русской литературе. В основном мое общение с ним было связано с его публикациями как писателя. Я тогда работал в издательстве «Глагол», которое публиковало его книги, делал с ним несколько интервью. Я участвовал в двух-трех собраниях НБП — в самом начале их деятельности, но я никогда не разделял их политических взглядов. А к самому национал-большевизму я отношусь с большим подозрением — это отжившая, мертвая идеология.

Меня всегда интересовало, как реагировала околонбпшная тусовка на вашу открытую гомосексуальность. Ведь там было много ультраправых, которые обычно крайне гомофобны.

— Меня, наоборот, в основном критиковали люди из либерального лагеря — за то, что я публиковался в газете «Завтра», общался с Лимоновым и так далее. Анна Политковская, например, призывала, чтобы меня изолировали от общества или посадили в психушку (редакции не удалось найти такой цитаты Анны Политковской. — Прим. «Холода»). В правой среде все нормально воспринимали и мою гомосексуальность, и мою работу в изданиях альтернативной политической направленности типа «Независимой газеты», «Столицы», «Нового времени» и «Нового взгляда».

Позиция у меня, кстати, была всегда довольно патриотическая. Этим я тогда отличался от своих друзей из артистических тусовок, которые были «безродными космополитами». Будучи открытым геем, я мог свободно общаться и с богемными персонажами, и с православными патриотами. Я мог пить водку с редакторами газеты «Завтра», например, и у них не возникало ко мне никаких вопросов.

Думаю, что больше всего ненависти по отношению ко мне было у людей, которые были вынуждены скрывать свою гомосексуальность. Такие люди были как в патриотическом лагере, так и среди либералов.

Особая порция ненависти по отношению к вам была в связи со статьей «Чеченский узел. 13 тезисов». Из-за нее на вас завели еще одно уголовное дело — на этот раз о возбуждении межнациональной розни. Статья и правда довольно диковатая, я ее перечитал перед интервью, и она мне напомнила посты самых оголтелых пропагандистов.

— Честно говоря, я не мог представить, во что выльется эта статья и что я буду вспоминать ее в интервью спустя почти 30 лет. Я писал ее пьяным, потратил на текст, наверное, не больше часа. То есть статья не была изложением моей продуманной позиции, моих политических взглядов. Для меня это был больше панковский жест, протест — причем протест не против чеченцев, а против того, как войну критиковала либеральная пресса. У меня тогда был милитаристский период, я даже ходил в армейских сапогах. Моя «Армейская элегия» была написана приблизительно в то же время. Конечно, сейчас — да даже уже и после иммиграции в Америку — я бы такое не написал.

Продолжая тему пропагандистов. Знаю, что у вас брал интервью Дмитрий Киселев. Увы, записи этой беседы не сохранилось, но хотелось бы узнать, что вы помните о том разговоре. Киселев тогда, судя по его откликам на вашу поэзию, был поклонником Могутина, а не «ядерного пепла».

— Да, этот выпуск записывали, когда я возвращался в Москву в начале 2000-х годов. Я был в «Антропологии» у [телеведущего Дмитрия] Диброва, и еще было мое интервью с Киселевым. В нашей беседе Киселев был позитивно ко мне настроен, мы говорили про мои новые книги — «Tермоядерный мускул» и «Pоман с немцем». Не знаю, можно ли его назвать моим поклонником, но он тогда безусловно позитивно относился и к моей гомосексуальности, и к моей литературе.

У меня с Киселевым еще была забавная история. В 2004 году мы ездили с ним, Виктором Ерофеевым (писатель и телеведущий. — Прим. «Холода»), Олегом Куликом и Екатериной Деготь (искусствовед, арт-критик и куратор. — Прим. «Холода») в Крым. У нас было выступление в Музее Волошина. Я там читал какую-то свою матерную поэзию, которая, естественно, вызвала шок у музейных работников. Но все остальные, включая Киселева, были очень довольны.

Вам постоянно задают вопросы об Эдуарде Лимонове, но я хотел бы спросить еще об одном из основателей НБП, который сейчас стал одним из главных идеологов войны. Вы были знакомы с Александром Дугиным?

— Да. Я с ним одно время часто общался. У меня был любовник-американец Роберт Филиппини, который практически не знал русского. Лимонов и Дугин в то время были одними из немногих, кто хорошо говорил по-английски. И я помню, что мы сидели у меня на кухне, пили водку и Дугин свободно общался с моим любовником, который был членом радикальных групп Act Up и Queer Nation. Весной 1994 года на мое двадцатилетие мы с Робертом пытались зарегистрировать брак в московском загсе. Это был такой политический перформанс — скандальная выходка, которая наделала много шума и в России, и на Западе.

Я в то время дружил с Евгенией Дебрянской, бывшей женой Дугина. Женя была активисткой ЛГБТ-движения и одной из основательниц Либертарианской партии. Сам Дугин в то время был абсолютно богемным персонажем. Мы с друзьями — с Гурьяновым, Новиковым, Африкой (Сергей Бугаев — художник, известный по роли мальчика Бананана в фильме «Асса». — Прим. «Холода») — находились под большим впечатлением от его теорий, от его книг. Он на многих тогда сильно повлиял.

Африка, кстати, уже долгое время поддерживает Путина…

— Некоторые люди меняются в лучшую сторону, но большинство — в худшую. Я не знаю, что лучше. Каждому свое. Я не хочу критиковать тех, у кого есть твердые убеждения, потому что у большинства никаких убеждений нет. Это сейчас скорее проблема левых, они с легкостью и азартом готовы судить тех, чьи мнения отличаются от их собственных. И в этом заключается главная проблема с woke culture, cancel culture и прочими левыми идеологиями.

Я считаю, что woke culture — это все же больше либеральная идеология, а не левая. А левые… Вот вы как к Октябрьской революции относитесь?

— Я повторюсь: политика и идеология меня мало интересуют. Но то, что произошло в России в то время, — это был, пожалуй, самый интересный, богатый и насыщенный период [в ее истории]: в плане инноваций языка, искусства и культуры в целом.

Я это к тому, что вы не столько против левых сил, по-моему, выступаете, сколько атакуете либеральный статус-кво. В России ведь сейчас есть своя, куда более монструозная cancel culture, которая выражается в том числе и в том, что за слова о Буче тебя могут посадить на много лет.

— Абсолютно точно. Я против сложившегося статус-кво, против иерархий и структур власти, против идеологии и морали. Все это нужно разрушать всеми способами — и справа, и слева. А правые каналы я смотрю, потому что мне интересно происходящее за пределами моей тусовки. Мне интересна другая перспектива, другой взгляд на политику, культуру, искусство. Ведь в основном люди, с которыми я общаюсь и дружу, придерживаются либеральных взглядов.

В России ситуация иная, конечно, это все ужасно. Я сам стал жертвой российской cancel culture задолго до изобретения этого термина. Даже после присуждения премии Андрея Белого на меня было столько вылито помоев в прессе. Но если брать мой американский опыт, то цензура здесь в основном с левой стороны. И эта цензура является серьезной угрозой для свободы слова и творческой самореализации.

Я очень удивился, когда узнал, что ваше увлечение фотографией началось со съемок храмов и церквей. И что вы, оказывается, считаете себя религиозным человеком, православным. Можете рассказать об этом?

— Я думаю, главная проблема общества сейчас — это нигилизм. Я крестился, когда мне было 16 или 17 лет, и православие и христианство были всегда частью моего мировоззрения. B молодости я очень увлекался Николаем Федоровым, его теориями космизма и биосферы, он был и остается одним из моих любимых философов. Вся моя литература по сути богоборческая.

Вы родились в семье известного поэта Юрия Могутина, который наверняка знаком не одному поколению российских школьников по «Песенке для веселого бурундучка». Как я понимаю, ваш отец — человек весьма консервативных взглядов. Вы с ним поддерживаете общение?

— Нет, мы уже очень давно не общаемся. Я ему как-то подарил свою книгу «Sверхчеловеческие Superтексты», за которую мне дали премию Андрея Белого в 2000 году. Он сказал, что это «анальная гнусь». После этого я перестал дарить ему свои книги и мы практически перестали общаться. В интервью телеканалу «Дождь» он сказал, что Америка украла у него сына и что я для него как незаживающая кровоточащая рана в сердце.

Мои родители разошлись, когда мне было 13 лет. Я некоторое время жил с матерью — в поселке Уваровка в Подмосковье. Потом переехал в Москву, пошел учиться в техникум, затем в институт. В те годы еще периодически общался с отцом, но он стал очень консервативным и религиозным.

А с матерью вы поддерживаете отношения? Она еще жива?

— Я, если честно, даже не знаю, жива она или нет. Мы с ней тоже уже давно не общаемся. То ли Лимонов, то ли Наташа Медведева как-то сказали, что настоящий художник должен «убить» своих родителей. Но мне кажется, что родители «убили» меня первыми.

Когда вы осознали свою гомосексуальность? Хотя я все интервью не совсем правильно говорю, вы ведь бисексуал.

— Да, я еще в школе, классе в четвертом, был одновременно влюблен и в одноклассницу, и в одноклассника. Так что это у меня было все еще даже до полового созревания.

А когда у вас случился первый гомосексуальный половой контакт?

— Это уже было в Москве. Мои первые гомосексуальные опыты были связаны с, так сказать, пьянками. В то время мало кто идентифицировал себя как гея, даже имея связь с мужчиной. И, кстати, первый мой гей-секс был с одним из помощников Лимонова, который впоследствии стал учредителем НБП — имя называть не буду, потому что он меня убьет. (Смеется.) Но да, я в то время спал не только с мужчинами. Скажем, с тем же членом НБП у нас были часто ситуации, когда мы были втроем с какими-то там девчонками.

Вы снимались в порно. В те времена это было телесной эмансипацией и раскрепощением. Сейчас порнографию называют конвейером объективации и самоэксплуатации. Как вам кажется, в порно осталось что-то, кроме превращения своего тела в товар?

— Я, кстати, никогда не был большим потребителем порно как жанра, мне оно интересно с художественной, с эстетической точки зрения. Я снимался в порно для собственного самораскрепощения и эксгибиционизма. Это не было самоэксплуатацией или объективацией. Забавно, что как фотограф я впервые стал публиковаться в порножурналах типа Honcho, Inches и Playgirl. И я был поражен, что многие мои фотографии были слишком хардкорными даже для этих изданий. Но спустя несколько лет я их выставлял уже в галереях и музеях, публиковал в арт-журналах. Это были фотографии с бандажом, с мочой, с кляпами во рту, с собаками и ошейниками. Это к вопросу о нравах и морали и о том, как они меняются со временем.

Порно становится сейчас все большей частью мейнстрима, оно захватывает менталитет молодых ребят, которые используют платформы типа OnlyFans. Это действительно выглядит как самоэксплуатация и проституция, но я в этом не вижу ничего плохого. В поп-культуре все звезды выглядят сейчас как стриптизеры или проститутки. Это мотив и дух времени, который стал актуальным в последнее десятилетие. Мадонна в свое время выпустила книгу «SEX», которая вызвала шок и скандал. А сейчас это все можно найти в инстаграме в самых популярных аккаунтах. Уровень дозволенного в плане цензуры стал гораздо более обширным, чем четверть века назад, когда я начинал как художник.

А как вы относитесь к открытым отношениям и полиамории? Считаете ли вы, что будущее за этим форматом любовных связей?

— Мне кажется, что это не будущее, а уже настоящее. Большинство людей, которых я знаю, практикуют именно такие отношения. Мой круг общения — это в основном молодежь, и среди них мало тех, кто готов к традиционной моногамии. У меня всего несколько друзей, которые состоят в длительных моногамных связях. Ярлыки «бойфренд» и «герлфренд» уходят в прошлое.

Я сейчас встречаюсь с 26-летним парнем, и да, это открытые отношения, не моногамные. При этом мы встречаемся уже больше двух лет. Мои последние моногамные отношения были с транссексуальной девушкой-моделью Максимой Кортиной, которая трагически погибла. После этого у меня ни с кем не было моногамии.

Эдуард Лимонов, сильно повлиявший на вас, прожил, как мне кажется, не одну и не две жизни, резко порывая с прошлым и примеряя на себя новые образы. Вы не задумывались о вашей третьей жизни — после российского и американского периодов? Бросить, например, фотографию, переехать в страну N и заняться чем-то иным?

— У меня сейчас столько проектов — зачем мне порывать и бросать? Но что касается третьей жизни… Для меня переломным моментом была смерть Максимы. Это было связано с наркотиками, отчасти с ментальными проблемами и с гормонами. У меня после этого был очень тяжелый период, я думал, что моя жизнь и карьера полностью обрушатся из-за ее суицида. Последние три года с ее смерти — новая глава в моей жизни. Ей было всего 25 лет, когда она умерла, и я продолжаю смотреть на мир через ее глаза. Все, что я делал после этого, было реакцией на ее смерть. И моя новая книга «Analog Human Studies» посвящена ее памяти.

Вы хотели ли бы что-то передать или пожелать читателям в России?

— Я хочу пожелать им надежды, что нам удастся все это пережить — перемолоть, переебать путинское засилье и сделать Россию свободной и открытой. Если нет веры, то можно сворачивать удочки.

Прочитайте какое-нибудь стихотворение, чтобы закончить им интервью.

— <Сын полка>

Крутой маршрут

Престижный билет

Убийственный чай

Предательский смех

Блудливый валет

Утомленный войной

Последний надзор

Последний конвой

Как птица в помете

Как пуля в полете

Последний герой

Последний причал

В кого ты метил?

Кому ты кричал?

Сына полка

Растерзали на фронте

Кошмары любви

Юдоли печаль