Осенью 1935 года специальная коллегия Московского городского суда рассматривала странное уголовное дело. Сотрудников московского санатория «Сокольники», где лечились от нервных расстройств старые большевики и рабочая элита, обвинили в антисоветской пропаганде — за то, что они называли палаты для буйных Политбюро и Совнаркомом. Историки Сергей Бондаренко и Михаил Погорелов разобрались в этой удивительной истории и ее последствиях.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

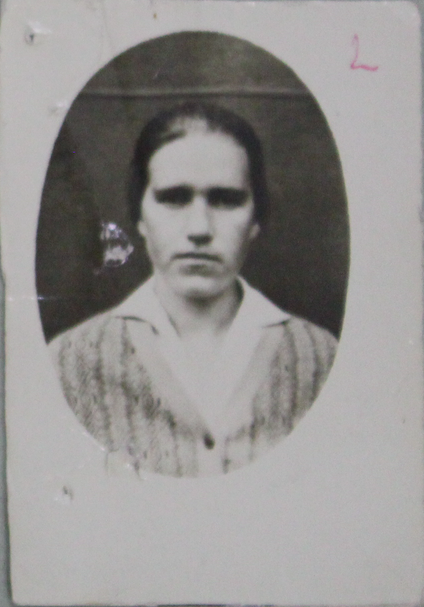

30 марта 1935 года Нина Семеновна Чебарина, 32-летняя врач нервно-психиатрического санатория «Сокольники», впервые в жизни отвечала на вопросы следователя.

Незадолго до этого Чебарину арестовали сотрудники секретно-политического отдела управления госбезопастности НКВД. Ведомство располагало информацией о том, что в санатории, где лечили от нервных расстройств советскую элиту, включая членов ВКП(б) со стажем, сложилось «крайне нездоровое» политическое состояние — и «процветают открытые антисоветские действия».

Чебарина подтвердила подозрения следствия. Согласно протоколу допроса, она назвала атмосферу в санатории «явно нездоровой», указав на то, что среди сотрудников «очень много бывших»: дочь полковника, дочь священника, бывшая монашка и другие люди с антисоветскими настроениями. Еще одного сотрудника врач уличила в избиениях больных и халатности, которая, как указано в протоколе, довела до того, что один из пациентов сбежал и покончил с собой, бросившись под поезд. Наконец, враждебные настроения по отношению к советской власти Чебарина обнаружила и у заведующего санаторием Ивана Кириллова. Она даже процитировала конкретные крамольные высказывания начальника. О колхозах: «Это попросту сумасшествие, в деревнях дело обстоит очень плохо, народ там прямо голодает, арестовывают за п[у]стяки». О фашизме: «Надо ознакомиться с литературой о фашизме, потому что то, что делается в Германии, ничем не отличается от того, что делается в СССР». Наконец, о главе государства: «Сталин, как и все вожди, эпилептоид-психопат».

— Сообщите о ваших антисоветских взглядах, — предложил Чебариной, согласно протоколу, следователь.

— Я признаю, что я говорила больным, что отправлю их, если они будут себя плохо вести, в Политбюро [или] Совнарком, именуя этими названиями отделения для тяжелобольных, — ответила врач. — Признаю, что эти постановки вопроса являются антисоветскими, хотя бы потому, что у больных по их выздоровлению Политбюро и Совнарком будут всегда ассоциироваться с чем-то страшным.

Мы не знаем, действительно ли Нина Чебарина говорила все это на допросе — а если говорила, то почему. Известно, что следователи НКВД могли свободно оперировать показаниями своих подследственных – вписывать собственные формулировки, искажать изначальный смысл сказанного. Так или иначе, и следствию, и суду таких показаний обычно было более чем достаточно. Элитный санаторий, который должен был быть образцово-показательным учреждением, неожиданно оказался под угрозой полного разгрома.

Коммунисты на грани нервного срыва

Санаторий «Сокольники» одновременно следовал новаторским концепциям времен fin de siecle и воплощал амбициозные идеи советских врачей о новом «народном санатории». Его глава, психиатр Иван Кириллов, еще до начала Первой мировой окончил медицинский факультет Московского университета, где увлекся популярными в 1910-е годы идеями психотерапии и психоанализа, — и после революции принял деятельное участие в создании советской системы психиатрической помощи.

Помощь была нужна. Еще на рубеже веков среди образованного российского общества сложилось представление о том, что модернизация, ускорившийся темп жизни и борьба за существование в современном городе истощают нервные силы людей и способствуют развитию душевных болезней среди населения. Неврастения — невроз, признаками которого считают раздражительность, постоянную усталость и потерю работоспособности, — становится «болезнью эпохи» и воспринимается едва ли не как национальная угроза. Московский невропатолог Владимир Рот писал, что нервные расстройства «приносят народу, быть может, больше вреда, чем бурно проносящая эпидемия холеры», — и доказывал, что, вопреки стереотипам, таким болезням подвержены вовсе не только люди привилегированных классов, но и трудовое население.

Рот предлагал создавать сети общедоступных санаториев для нервнобольных уже в 1905 году. Количество подобных больниц в России росло год от года (к началу Первой мировой в Москве их было уже более сорока), однако вплоть до 1917-го все они были частными — а значит, пользовались ими только наиболее состоятельные горожане.

Долгие годы войн и революций существенно увеличили количество потенциальных пациентов для нервных санаториев. Сотни тысяч людей прошли через насилие, лишения, голод и эпидемии. Гражданская война не закончилась победой над «белыми» — она продолжалась в форме коллективизации и индустриализации, жесткого внедрения новых «социалистических методов труда» в первые пятилетки. В раннесоветское время неврастения стала самым популярным психическим заболеванием среди жителей Москвы: к 1937 году она была диагностирована у 32 тысяч человек (из чуть более ста тысяч зарегистрированных случаев психических расстройств). Причем чаще всего ее фиксировали именно у рабочих.

В этом специфическом контексте и открывались новые московские нервно-психиатрические санатории: к концу 1920-х в Москве их было восемь. Там практиковали физиотерапию, трудовую терапию, водолечение, воздушные и солнечные ванны, гимнастику и спортивные игры; лечили лекарствами, гипнозом и рациональной психотерапией Поля Дюбуа — популярным в то время методом, который предполагал, что врач при помощи логической аргументации пытается добиться от пациента «адекватного» и «рационального» понимания своей болезни. По крайней мере до начала 1930-х практиковался и психоанализ. Официальная советская статистика в 1925 году оценивала терапию в этих лечебницах как успешную: 38% пациентов выписывались с полным выздоровлением и восстановлением трудоспособности, 48% — со значительным улучшением и только 14-15% — без улучшений (насколько мы можем доверять этим данным — отдельный вопрос).

В 1927 году доктор Кириллов возглавил только что открытый санаторий «Сокольники». Для новых целей был перепрофилирован бывший туберкулезный санаторий и усадьба Азанчевской, дачный дом конца XIX века, построенный в псевдорусском стиле (находились они чуть к востоку от Сокольнического парка; сейчас на этом месте — Центральный военный клинический госпиталь). В «Сокольники» попадали больные с «легкими» расстройствами, не требующими специального надзора: психастениями, неврастениями, истериями, депрессией, легкими формами шизофрении, травматическими неврозами. Новый санаторий мог принять около сотни пациентов и предполагал равный доступ к лечению — впрочем, как вскоре выяснилось, только в теории. Прежнюю богатую элиту теперь заменили члены партии, сотрудники госорганов и рабочие стратегически важных предприятий: именно они могли получить направление в «Сокольники». Как правило, за конкретным государственным учреждением или заводом закреплялись койки, которыми могли воспользоваться их сотрудники. У клиники было много знаменитых пациентов — скажем, накануне войны там лечились Аркадий Гайдар и будущая партизанка Зоя Космодемьянская.

Элитный статус «Сокольников» отчасти объяснялся репутацией главврача санатория. В свободное время Иван Кириллов, видимо, продолжал консультировать клиентов в частном порядке. Насколько мы можем судить по косвенным признакам (Кириллов был знаком с братом Владимира Ленина Дмитрием Ульяновым, который в 1920-е годы работал в Наркомздраве и был вхож в элиту советского медицинского мира), среди его пациентов могли быть высокие партийные начальники, что в неформальной советской иерархии превращало и его самого, беспартийного, в важную политическую фигуру.

Справа: Сотрудники и пациенты психоневрологического санатория им. Артема Сергеева, который Кириллов возглавлял до «Сокольников». 1926 год

Жизнь санатория и его пациентов шла своим чередом до лета 1934 года, когда попавший в «Сокольники» директор отдела рабочего снабжения завода «Красный пролетарий» Козьма Соловьев рассказал своему знакомому, служащему Наркомата легкой промышленности Ивану Рыбакову, о многочисленных нарушениях больничного режима и «явно контрреволюционных вещах», происходящих в лечебнице. Крепкий идейный работник, Рыбаков решил передать информацию наверх и написал письмо Якову Агранову, который в то время был заместителем наркома внутренних дел Ягоды.

Картины, нарисованные со слов Соловьева, мало напоминали рекламные брошюры Мосгорздрава. «Большинство больных Сокольнической больницы является члены партии, а руководство там все беспартийное, — писал Рыбаков (орфография и пунктуация оригинала сохранена). — Среди больных ведется явно контрреволюционный разговор, направленный в сторону дискредитации наших вождей партии и этой гнусности никто не дает отпора. Об этом говорят открыто, в присутствии прислуги и приходящих посетителей, а затем это плывет и дальше. Происходит там и хулиганство и драки, одним словом все виды безобразий, — причем все больные разбиты по категориям: Политбюро, Совнарком и ЦИК. И если Вы спросите у прислуги, в какой палате находится такой-то больной, то она Вам скажет: «Это в Политбюро», т.е. лица, наиболее психические больные — это Политбюро».

Вскоре заговорил и другой бывший пациент: сотрудник Наркомтяжпрома Алексей Андреев отправил письмо в редакцию газеты московского комитета ВКП(б) «Рабочая Москва». Такие письма являлись специфически советской формой свободы слова — публичные проработки часто начинались в газетах, а заканчивались в судах. Андреев обвинял медперсонал в воровстве («до того обнаглели, что завертывают батон хлеба в бумагу и несут домой на глазах у сестры и врача»), а врачей — в низком качестве помощи (кабинет физиотерапии не работал, как и водолечебница; чтобы помыться, пациенты вынуждены были таскать воду из городского колодца). Жаловался на то, что «еда невкусная и порции маленькие», на то, что за пациентами плохо смотрят, и те убегают, а в ответ на жалобы нянечки грозятся отправить в отделение для буйных — которое в санатории называют Политбюро. В финале все снова приходило к политике: «круговая порука и семейственность» в «Сокольниках» была делом рук «бывших», «троцкистов» и беспартийных».

Мининград

Выдающийся советский гуманитарий Дмитрий Лихачев, который в 1920-х и 1930-х несколько лет провел в лагерях, в своей статье «Бунт “кромешного мира”», впервые опубликованной в 1977 году, писал о том, как в Древней Руси «реальный» мир существовал рядом с миром «кромешным», «изнаночным», антимиром. При этом главным свойством этого альтернативного мира было то, что его исследователь «вдруг» узнавал в нем «тот мир, в котором живет сам. Реальный мир производил впечатление сугубо нереального, фантастического — и наоборот: антимир становился слишком реальным миром». Материалом для Лихачева была средневековая русская литература, содержащаяся в ней сатира на действительность, которая, тем не менее, распознавалась как описание реального мира. Читатели Лихачева 1970-х годов, конечно, догадывались и о лагерных аллюзиях в его тексте. До некоторой степени внутренний мир психиатрического санатория – с его реальной и мнимой иерархией безумия – тоже оказывался антимиром к «реальному» советскому.

В сокольническом санатории героем кромешного мира был «старый большевик» Сергей Минин. Оратор и политик, в Гражданскую войну он был известен как публицист (его главный манифест, опубликованный в журнале «Под знаменем марксизма», назывался «Философию — за борт!») и как военный стратег. В 1918 году Минин руководил обороной Царицына вместе с Иосифом Сталиным. Когда после окончательной победы «красных» встал вопрос о переименовании города, Сергей Минин предложил свой вариант — «Мининград». И хотя в конечном итоге победила другая версия (а именно Сталинград), события тех лет надолго остались в памяти современников. Даже в 1943 году в стерильно вычищенной, сталинской «Истории Гражданской войны в СССР» имя Минина не исчезло — он присутствует в тексте в качестве проходного отрицательного персонажа, который весной 1917 года зачем-то объединил в Царицыне меньшевиков с большевиками.

Политическая карьера Минина завершилась на XV съезде ВКП(б) в 1927 году. Он был одним из немногих делегатов, кто пытался всерьез поговорить о кризисе «партийной демократии»: обращал внимание съезда на то, что в партии большинство давно подчиняется меньшинству, что старых партийных работников зажимают и так далее. Минина объявили троцкистом, его взгляды высмеяли, а выступавший вслед за ним будущий член ЦК Кузьма Рындин назвал старого однопартийца «чрезвычайно блудливым котом». В 1927-м все это еще не было настолько однозначным приговором, как десять лет спустя (сам Рындин был расстрелян в 1938-м), — тем не менее, вскоре Минин совсем исчез из общественной жизни. Возможно, он пережил нервный срыв, возможно, имитировал сумасшествие — так или иначе, он оказался в нервно-психиатрической лечебнице, где и провел долгие годы.

В сокольническом санатории Минина встречали многие большевики, прибывавшие к доктору Кириллову «подлечить нервы» и передохнуть на несколько недель. Судя по их показаниям на следствии, Минин был с ними вполне откровенен: «т. Минин открыто заявляет, что, если он не будет психовать, то его <...> вышлют в ссылку».

Несмотря на радикально изменившиеся обстоятельства, в санатории Минин продолжал писать и выступать. В его дневнике за 1932 год есть заметки о «кровавых и гнилых палачах» и «свержении, начиная с И. Сталина, и казни всей его банды» (трудно представить, чтобы кто-то в те годы решился писать такое в дневнике, который хранил дома). Многим Минин запомнился как актер в больничной самодеятельности. Автор письма в «Рабочую Москву» Андреев отзывался о нем так: «Наглость Минина доходит до того, что на каждом санаторном концерте, кино — он неизменно говорит одно и то же: “по всему кодексу бей банду Джугашвили, Орджоникидзе” итд. Распространяет среди больных всякую небылицу, якобы Сталин, Микоян педерасты итд. И все эти контрреволюционные проделки он творит на глазах нянь, сестер, врачей и самого директора Кириллова, которые на его наглость смеются во все горло, а некоторые няни и сестры ему в этом поддакивают».

Этот политический анализ происходящего в психиатрическом санатории с упором на «бывших» и «чепуху» удивительным образом напоминают устройство «кромешного мира», описанного Лихачевым: «Чтоб антимир стал миром смешным, он должен быть еще и не упорядоченным миром, миром спутанных отношений. Он должен быть миром скитаний, неустойчивым, миром всего бывшего, миром ушедшего благополучия, миром со “спутанной знаковой системой”, приводящей к появлению чепухи, небылицы, небывальщины».

Одно из повторяющихся впечатлений от жизни в «Сокольниках» — это не отдых, а наказание. Здесь «бывшие» обижают большевиков. Здесь антисоветские врачи и нянечки «лечат» партийных. Здесь безнаказанно оскорбляют Сталина и советское государство. «Буйные» переселяются в Политбюро. Это территория, где правят не сталины, а минины. Сумасшедший дом.

Литература и жизнь

Дело сокольнического санатория ничем не отличается от любого другого следственного дела сталинского времени. Это переклеенная в 1950-е годы, в первую эпоху реабилитаций, старая папка документов, подшитая в толстый том, книгу. Во многих отношениях она читается как классический производственный роман, рассказывающий о создании «преступления», произведении «следствия» и наказании «преступников». В 1932 году Сталин назвал писателей «инженерами человеческих душ», но на партийном и чекистском жаргоне следователей тоже называли «писателями». Человек, работавший над делом, выступал и его создателем, и выпускающим редактором. Многие сюжетные повороты и выбор действующих лиц оказывались его рабочей ответственностью.

Первый допрос по делу о сокольническом Политбюро проводил уполномоченный 4 отдела Управления НКВД по Московской области, следователь Семен Григорьевич Павловский. Это был амбициозный 28-летний сотрудник органов, делавший карьеру на делах с культурной составляющей, — специалист по литературным стилям и политическим интерпретациям того, «что хотел сказать автор». В середине 1930-х Павловский вел дела о самиздат-журнале «Зубоскал» (ему удалось сочинить целую «антисоветскую группу» молодежи из подмосковной Салтыковки, напечатавшей 3 экземпляра самопальной домашней сатиры) и об «остапо-бендеровской партии» (два приятеля-журналиста получили по лагерному сроку за то, что поклялись помогать друг другу с поиском девушек и проходками в кино и театр); кроме того, Павловский поработал над делом заметного советского поэта Ярослава Смелякова.

Смеляков был осужден за антисоветские стихи и настроения — в кругу друзей неодобрительно высказывался о советской власти, вслух размышлял о самоубийстве и проявлял «упаднические настроения». Уже в 1960-е годы реабилитированный после двух лагерных сроков Смеляков посвятил Павловскому стихотворение:

В какой обители московской,

в довольстве сытом иль нужде

сейчас живешь ты, мой Павловский,

мой крестный из НКВД?

<...>

Как хорошо бы на покое,—

твою некстати вспомнив мать, —

за чашкой чая нам с тобою

о прожитом потолковать.

Я унижаться не умею

и глаз от глаз не отведу,

зайди по-дружески, скорее.

Зайди.

А то я сам приду.

Завязка дела о санатории «Сокольники» была как раз из тех, которыми занимался Павловский. Антисоветская организация в учреждении для партийных. «Бывшие люди», работающие под врачебным прикрытием. Дискредитация органов соввласти при попустительстве доктора Кириллова. В первом допросе Нины Чебариной виден сюжетный план будущего дела. Это мог бы быть следственный бестселлер, остросюжетный политический триллер, из тех, что снимали бы с полки и 100 лет спустя, — на всех политических делах обязательно ставился гриф "хранить вечно».

Но что-то пошло не так. Доктор Кириллов отсутствует в тексте дела в списках обвиняемых. К предварительному следствию не подшито ни одного протокола его допроса. Это не значит, что его не допрашивали. Мы знаем лишь, что из окончательной редактуры доктор Кириллов и врачи из его ближайшего окружения были полностью вычеркнуты. О причинах можно только догадываться: вероятно, Кириллов был для Павловского слишком большой шишкой? Консультировал, как можно заподозрить по кругу его знакомств, членов настоящего Политбюро?

Так или иначе, дело, начинавшееся как амбициозный политический процесс, довольно быстро свелось к собранию технической документации. Обвиняемыми стали две женщины: рядовой врач Нина Чебарина и бывшая крестьянка, медсестра Евдокия Терехина. Больше допросов Павловский не вел, оставив работу своему подмастерью, следователю Тарасову, который выполнял при Павловском функции «второго пилота»: доводил до ума рутинные, неинтересные в карьерном отношении дела.

В течение трех месяцев, с марта до июня 1935-го, в дело добавились показания нескольких свидетелей. Коммунисты Корнилов, Соловьев и Порватов слышали об «антисоветских названиях» больничных отделений от «каких-то сестер», заодно они ругали сокольническую самодеятельность, возглавляемую «какой-то бывшей киноактрисой».

В деле отсутствовали прямые указания на Чебарину или Терехину как источник «антисоветской агитации», однако в этом и не было большой необходимости. Согласно обвинительному заключению, вину врача и медсестры доказывало их собственное «признание вины» — типичный случай для политических процессов тех времен.

Суд

В конце лета 1935 года дело санатория «Сокольники» рассматривала спецколлегия Московского городского суда. Это было стандартной процедурой: один-два дня заслушивания показаний, закрытый процесс, только обвиняемые и свидетели, без адвокатов и прокурора.

Статья 58, часть 10-я, «антисоветская агитация» — конвейерное общее место советского политического делопроизводства середины 1930-х. Протокол последнего судебного заседания — оно прошло 14 августа — напечатан на машинке. Так бывало, когда материалами дела интересовались «наверху» — обычно судебный служащий фиксировал происходящее от руки. В том числе и по этой причине судебные протоколы существенно отличаются от следственных — в них действительно фиксировалась живая речь подсудимых.

Сначала огласили обвинительное заключение. В ответ Нина Чебарина сказала, что сама никогда не называла отделение для буйных Политбюро и говорила об этом следователю — сама она только слышала от больных, что их стращал этим словом другой врач, и рассказывала об этом коллеге, члену ВКП(б). Заслушав реплику обвиняемой, председательствующий зачитал один из листов следственного дела, в котором Чебарина признавала, что использовала название Политбюро.

После Чебариной выступила Евдокия Терехина — она тоже сказала, что услышала о названиях отделений от больных. «До самого ареста я не знала, что это антисоветские названия, — говорила 27-летняя женщина из подмосковной деревни Забелино. — Я не знала, какое имеет значение название Политбюро, Совнарком, ЦК. Политкружков у нас в санатории не было. Окончила я медицинский техникум, но там политучеба не была налажена. Я только спрашивала больных, почему так называют отделения, но никому не доносила об этом».

Дальше суд начал вызывать свидетелей. Первым из них был тот самый Иван Кириллов, директор «Сокольников».

— В психиатрическом отделении всякие явления допустимы, — сказал он. — При мне такие названия не употреблялись. Терехина в политическом отношении неграмотная, а Чебарина, конечно, грамотная. В 1932 году был слух, что больные называли буйные отделения Политбюро, но от персонала, а также и от Чебариной и Терехиной таких выражений я не слышал. Повторяю, только слышал от возбужденно больных, что буйное отделение они называли Политбюро. Из обслуживающего персонала об этом неблагополучии мне никто не заявлял. У нас бывали обследования от советского контроля, бывали конференции и никто из персонала не говорил об этом неблагополучии.

Следом показания давал Козьма Соловьев, с которого фактически и началось следствие.

— 28 или 29 июня прошлого [1934] года я пришел в санаторий «Сокольники» и на второй же вечер я услышал, что, если больной ведет себя буйно, то ему говорили, что отправят в Политбюро, так называли буйное отделение, — сказал бывший директор отдела снабжения, к тому моменту персональный пенсионер (такой статус присваился с 1920-х, в частности, «за заслуги перед делом революции» и предполагал ряд социальных льгот). — Не так[ое] буйное отделение называли Совнаркомом. Слышал я такие выражения от персонала, но от Нины Сергеевны не слышал. Терехина являлась сестрой. Когда приходил я в водолечебницу, если что нибудь не подчиняешься (так в протоколе. — Прим. «Холода»), она мне лично говорила: «Вы не распространяйтесь, что у нас за буйство попадают в Политбюро». Это мне говорила Терехина на девятый день после прихода моего в санаторий. Директор Кириллов и вся администрация знали об этом и никаких мер к устранению не принимали. Чебарина со мной на эту тему не делилась.

Суд вызвал свидетеля Зигмунда Зисмана — сотрудника профинтерна и бывшего начальника полиотдела машинно-тракторной станции, который попал в «Сокольники» в ноябре 1934-го. «С первых дней я слышал, что отделения называют Политбюро и др[угими словами], — показал он. — Говорили и больные, и из обслуживающего персонала, никакого значения этим контрреволюционным названиям они не придавали. Лично от Чебариной я таких названий не слышал. О политическом неблагополучии я как будто с Чебариной говорил, но [она] не возмущалась этими названиями.

Последней показания давала уборщица санатория Евдокия Пантюшина — она назвала себя малограмотной и сказала, что про крамольные названия «ничего абсолютно не знала». В ответ председательствующий зачитал показания из материалов дела, в которых Пантюшина утверждала, что Терехина называла отделение для буйных Политбюро, — но уборщица стояла на своем: «Называли Политбюро только больные. От персонала я таких выражений не слышала. От Терехиной таких выражений я не слышала».

На этом судебное следствие окончилось. Из свидетелей только Соловьев указал, что слышал что-нибудь про Политбюро от одной из обвиняемых. Сами Нина Чебарина и Евдокия Терехина в своих последних словах также отрицали свою вину; Чебарина подчеркнула, что она предлагала одному из врачей санатория организовать в «Сокольниках» партячейку, но ее «назвали бузотеркой».

Все это не помешало специальной судейской коллегии приговорить обеих сотрудниц к трем годам лишения свободы за антисоветскую пропаганду.

Сумасшедшая помощь

Будущая обвиняемая Нина — при рождении Антонина — Чебарина родилась в 1903 (по другой версии — в 1906-м) году в селе Перевлес — крупном волостном центре в 60-ти километрах от Рязани в семье торговцев: возможно, они зарабатывали транспортировкой зерна, наиболее прибыльным делом в их родном селе. После окончания школы Чебарина полтора года работала учителем, а потом уехала в Москву учиться на медфаке 2-го Московского госуниверситета (он был организован в 1918 году на базе Высших женских курсов; медицинский факультет 2-го МГУ в 1930-м был преобразован в отдельный институт — сегодня это медуниверситет имени Пирогова).

В 1929-м Чебарина получила диплом, а уже через год, когда ей исполнилось 27 лет, ее назначили директором Детского нервного санатория и заведующей детскими лечебными профилактическими учреждениями в небольшом городке Александрове в Ивановской области. Там она, впрочем, долго не продержалась (почему — мы не знаем), вскоре вернулась в Москву — работать невропатологом в поликлинике «Медсантруд». А в 1933 году Чебарину пригласили на место врача-психиатра в санаторий «Сокольники», где она и проработала до ареста.

После неудачной апелляции в январе 1936 года Чебарину отправили отбывать трехлетний срок в Ленинградскую область. Точно неизвестно, где она находилась следующие шесть месяцев. Вероятнее всего, она провела их в одном из лагпунктов Свирьского исправительно-трудового лагеря — единственного на тот момент в Ленобласти. А потом, в августе, ее перевели на лечение во 2-ю Ленинградскую психиатрическую больницу — с диагнозом «шизофрения».

Болезнь врача была обнаружена еще раньше — в 1931 году она провела полгода в психиатрической клинике 1-го Московского медицинского Института, той самой, где сама когда-то училась психиатрии. Эта трансформация из врача в пациента может показаться драматической — но в те годы процент заболеваемости шизофренией среди советских медиков был почти в два раза выше среднего процента по населению. Выписавшись из клиники, Чебарина развелась с мужем после шести лет брака; неизвестно, предшествовал ли развод обострению болезни или был ее следствием.

16 октября 1936 год Мосгорсуд уже официально заменил трехлетний лагерный срок Чебариной на принудительное лечение. Это было скорее исключительным случаем – чаще «невменяемых» отсеивали на этапе следствия и тогда же освобождали от уголовной ответственности. Реже на судебно-психиатрическую экспертизу отправляли уже осужденных, как это произошло в случае Чебариной. Специальных тюремных больниц в СССР не было до 1939 года, так что фактически «принудительное лечение» означало пребывание в обычной психиатрической больнице. От «обычных» больных случай Чебариной отличался только сложностью процедуры выписки – для этого требовалась повторная экспертиза и разрешение суда. Срок принудительного лечения не оговаривался, и больницы стремились поскорее избавиться от таких пациентов, чтобы освободить и без того переполненные отделения. Редкий пациент, отправленный на принудительное лечение в 1930-е, находился в больнице больше трех месяцев. В этом смысле, те три года, которые провела Чебарина в Ленинградской больнице, — нехарактерно большой срок.

Во второй половине 1930-х принудительное лечение неожиданным образом стало для тысяч обвиняемых по политическим делам своеобразным черным ходом, который выводил их из мясорубки массовых репрессий. До времен карательной психиатрии было еще далеко, а в самих лечебницах подход к «политическим преступникам» ужесточился только с началом войны; пока же для большинства «душевная болезнь» означала спасение от тюрьмы, лагеря или колонии — отправленного на принудительное лечение ожидал обычный больничный режим и относительно недолгое пребывание в больнице. Нину Чебарину болезнь спасла от тяжелого и изнурительного труда на лесозаготовках в лагерях Ленобласти в один из самых мрачных периодов истории ГУЛАГа.

2-я Ленинградская психиатрическая больница располагалась в огромном здании бывшей тюрьмы на набережной реки Пряжка, в 1872-м перепрофилированном в лечебницу. «Пряжка», как ее чаще называли, была переполнена больными: к ним могли применять смирительные рубашки или даже помещали в изоляторы для «буйных», а наряду с «активной терапией» пациентам могли вкалывать опий и морфий. Чебарина провела здесь три года — а осенью 1939-го врачебная комиссия порекомендовала отправить ее на лечение по постоянному месту жительства: то есть в клинику в Москве. Следующие 13 лет Чебарина продолжала числиться как отбывающая принудительное лечение.

«Активной терапией» в 1930-х обозначали новые методы лечения психических расстройств — их еще называли биологическими. В первую очередь, речь шла об инсулиновой терапии и искусственном вызывании судорог у больных: считалось, что это помогает избавиться от самых неприятных симптомов шизофрении (галлюцинаций, бреда, дезорганизованной речи), а то и привести к полной ремиссии. По поводу эффективности этих методов до сих пор ведутся споры, однако несомненно, что они впервые позволили психиатрам пытаться вылечить серьезные психические заболевания. До изобретения и введения в практику нейролептиков в 1950-е годы инсулиновая кома и судорожная терапия были едва ли не единственными методами лечения шизофрении, которые давали заметный эффект.

После «Пряжки» Чебарина переехала обратно в Москву — сначала ее лечили в Загородной психиатрической больнице, а в 1941-м перевели в больницу имени Ганнушкина на Преображенской, которую как раз возглавил ее бывший начальник доктор Кириллов. Здесь она могла наблюдать панику первых военных месяцев и массовую эвакуацию. Здесь же ей, в частности, проводили судорожную терапию — вызывали искусственные судороги, но не электрическим аппаратом, а введением кардиазола.

У Чебариной наступила ремиссия, и в 1944 году ее перевели в психиатрическую колонию в подмосковном Ступино. Колониями в те годы называли филиалы больниц за пределами больших городов, где пациенты могли работать на свежем воздухе; работать там разрешили и Чебариной — по профессии, врачом-лаборантом, «в порядке трудотерапии». Однако в апреле 1951 года Чебариной опять стало хуже, и она снова оказалась в больнице Ганнушкина, где к ней применили инсулиновую терапию: вводили дозу инсулина и искусственно вызывали гипогликемическую кому. Эта операция была болезненной и опасной. Уровень смертности при введении в кому мог достигать 5%, а полный курс лечения требовал до 40 сессий.

В больнице Чебарина оставалась на полулегальном положении: на ней еще «висело» принудительное лечение, формально она оставалась «больной», у нее не было паспорта. В 1950-м администрация Ступинской колонии обратилась в МГБ с просьбой провести повторную экспертизу, выписать Чебарину из колонии и «паспортировать», чтобы дать бывшему врачу работать в колонии на правах «вольнонаемной». Переписка по поводу статуса Чебариной продолжалась полтора года. Только 7 апреля 1952 года в Институте Сербского собралась специальная комиссия, которая подтвердила у больной «психическое расстройство в форме шизофрении», но все-таки сняла принудительное лечение из-за отсутствия острых симптомов.

Чебарина была арестована, когда ей было чуть больше 30 — и окончательно освобождена от принудительного лечения в почти 50-летнем возрасте. Вердикт комиссии рассказывал о ней так:

«Испытуемая правильно ориентирована в месте, времени и окружающем, понимает цель направления в Институт. В контакт вступает легко, но на вопросы отвечает сдержанно. О своих переживаниях, имевших место в прошлом, говорит коротко, относится к ним недостаточно критически, пытается приводить “реальные” доводы, которые, по мнению испытуемой, оправдывают ее поведение и отношение к людям. В настоящее время выраженных бредовых идей не высказывает, однако остается настороженной, несколько тревожной, недоверчивой. Во время беседы проявляет эмоциональную неустойчивость, особенно тогда, когда речь идет о ее состоянии. Жалуется на беспомощность, неумение приспосабливаться к новым для нее условиям. Заявляет, что у нее нет намерения устроиться в жизни вне больницы, но считает, что работа в больнице действует на нее успокаивающее, подчеркивает свой интерес к новым проблемам медицины».

От санатория до крематория

Три советских десятилетия — от середины 1920-х до середины 1950-х — вместили в себя множество человеческих смертей. Коллективизация, голод, репрессии, война — шансов сгинуть было множество. Тем удивительнее, что почти все герои этой истории дожили до смерти Сталина и успели увидеть хрущевские времена.

Бывший главврач «Сокольников» Иван Кириллов много лет возглавлял больницу имени Ганнушкина. Когда он умер в 1962-м, его похоронили на «немецком» Введенском кладбище.

Бывший пациент Кириллова Сергей Минин после десятилетий «на излечении» в оттепельные времена превратился в «персонального пенсионера», частично восстановленного в своих исторических правах героя Гражданской войны. В середине 1950-х в сборнике раннесоветской драматургии была переиздана его пьеса про события в Царицыне «Город в кольце». Минин умер в один год с доктором Кирилловым и был похоронен на другом престижном советском кладбище — Новом Донском, в стене «большевистского зала» колумбария №18.

В паре сотен метров от него, в другой стене лежит урна с прахом следователя НКВД Семена Павловского. Судя по скудной информации о его служебном продвижении, большой карьеры он так и не сделал. В 1949 году Павловский стал полковником госбезопасности и, вероятно, в этом чине застал политические чистки в органах начала 1950-х годов. Какое-то время он сам был под следствием, однако серьезно не пострадал и был отправлен на принудительную пенсию в середине десятилетия. В интеллигентской среде его бывших «подопечных» ходили слухи о том, что Павловский сошел с ума и покончил с собой в Казанской психбольнице. В действительности все было проще — он умер в 1964-м и оказался на Донском, на одной полке со своей матерью и сестрой.

В 1966 году 63-летняя Нина Чебарина оформляла документы на пенсию. Несколько официальных запросов о подтверждении рабочего стажа попали на последние страницы ее следственного дела. Из них становится ясно, что после реабилитации с нее были сняты последние врачебные и уголовные ограничения. С 1954 года она вновь стала лечащим врачом в психиатрической больнице — и ее жизнь и смерть перестали быть предметом интереса государства.

И только о женщине, которую в 1935 году судили за шутки про Политбюро вместе с Чебариной, ничего не известно. Евдокия Терехина, 27-летняя малограмотная санитарка из подмосковного села, получила три года тюрьмы по статье для «политических» — и это последнее, что мы о ней знаем.

Источники: Аксютин Ю.В., Волобуев О.В., Кулешов С.В. «Мыслящий тростник» // Они не молчали. М., 1991; Документы архива Музея истории Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского; История Гражданской войны в СССР, том 2 (октябрь – ноябрь 1917 года). М., 1943; Левина А.С. Воспоминания о 2‑й психиатрической больнице // Санкт-Петербургская психиатрическая больница св. Николая Чудотворца. К 140-летию. Том 1. С. 446 - 462; Лихачев Д.С. Бунт «кромешного мира» // Семиотика и художественное творчество. М., 1977; XV съезд ВКП(б), стенографический отчет. М.–Л., 1928; Минин С. К. Философию за борт! // Под знаменем марксизма. М., 1922; Московские санатории. М., 1925; Сироткина И.Е. Классики и психиатры. Психиатрия в Российской культуре конца XIX - начала XX веков. М., 2009; Следственные дела П-745, П-5407, П-71046 (ГАРФ, фонд 10035); Щиголев И.И. Частная психиатрическая помощь в России. Из XIX в XXI век. Клинцы, 2002.

Фотографии: книга «Московские санатории» (М: Мосздравотдел, 1925); Музей истории Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского; Сергей Бондаренко и Михаил Погорелов.